- ↑にメニューバーが現れない場合、

- ←クリックして下さい。

| 更新日時 : |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

Anfoworld に戻ります

|

||||||||||||||||||||||

| 更新日時 : |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

|

Anfoworld に戻ります

|

||||||||||||||||||||||

■ 共振器(Cavity)

■ 共振器(Cavity) グールドは、彼の管理会社Patlex社と共同名義で、すでに市場に出回っている80%以上のレーザについての特許権を有することになりました。

グールドは、彼の管理会社Patlex社と共同名義で、すでに市場に出回っている80%以上のレーザについての特許権を有することになりました。

タウンズ、ショーロウ、バソフ、プロコロフらの物理学者が、レーザを発振させる物質として気体を主に考えて苦戦していたころ、固体物質によってレーザを発振させようと熱心に研究を続けていた若き電気工学研究者がいました。

タウンズ、ショーロウ、バソフ、プロコロフらの物理学者が、レーザを発振させる物質として気体を主に考えて苦戦していたころ、固体物質によってレーザを発振させようと熱心に研究を続けていた若き電気工学研究者がいました。

歴史とは面白いもので、トランジスタの発明といいレーザの発明といい、発表された当時、それが歴史的な発明にもかかわらず、それほどの扱いを受けませんでした。レーザ発振のニュースを掲載するにあたって、ヒューズ社の広報担当者は、新聞に装置の写真を掲載するのを拒否したそうです。理由は、レーザの装置がわずか数センチ四方と小さかっために重厚長大の1960年代にあっては見てくれが悪い、というものでした。また、米国物理学会誌「フィジカル・レビュー」は、この研究論文の掲載を却下し、英国の伝統ある物理学会誌「ネイチャー」においても300語たらずの紹介に終始したのです。

歴史とは面白いもので、トランジスタの発明といいレーザの発明といい、発表された当時、それが歴史的な発明にもかかわらず、それほどの扱いを受けませんでした。レーザ発振のニュースを掲載するにあたって、ヒューズ社の広報担当者は、新聞に装置の写真を掲載するのを拒否したそうです。理由は、レーザの装置がわずか数センチ四方と小さかっために重厚長大の1960年代にあっては見てくれが悪い、というものでした。また、米国物理学会誌「フィジカル・レビュー」は、この研究論文の掲載を却下し、英国の伝統ある物理学会誌「ネイチャー」においても300語たらずの紹介に終始したのです。

|

|

レーザ 名

|

出 力

|

発振波長

|

用 途

|

|

ガスレーザ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

赤外10.6um

|

金属溶接、溶断、加工

|

||

|

紫外

126nm〜351nm |

ポリマー微細加工、学術用光源(LIF)

|

||

|

|

安価な紫外レーザ

|

||

|

固体レーザ

|

|

|

ホログラフィ

|

|

|

|

|

||

|

|

ホログラフィー

|

||

|

|

|

|

|

|

|

連続・パルス

|

|

|

||

|

連続・パルス

1W〜2000W |

1,050nm〜1,620nm

|

長距離通信

高温加工 |

||

|

|

|

|

|

|

2波長 511、578nm |

|

||

|

金蒸気レーザ

|

|

赤色

|

医学用、皮膚セラピー

|

|

|

半導体レーザ

|

|

赤色〜赤外

|

|

|

|

パルス、連続

|

300nm〜1200nm

|

可変波長レーザ

|

|

||||

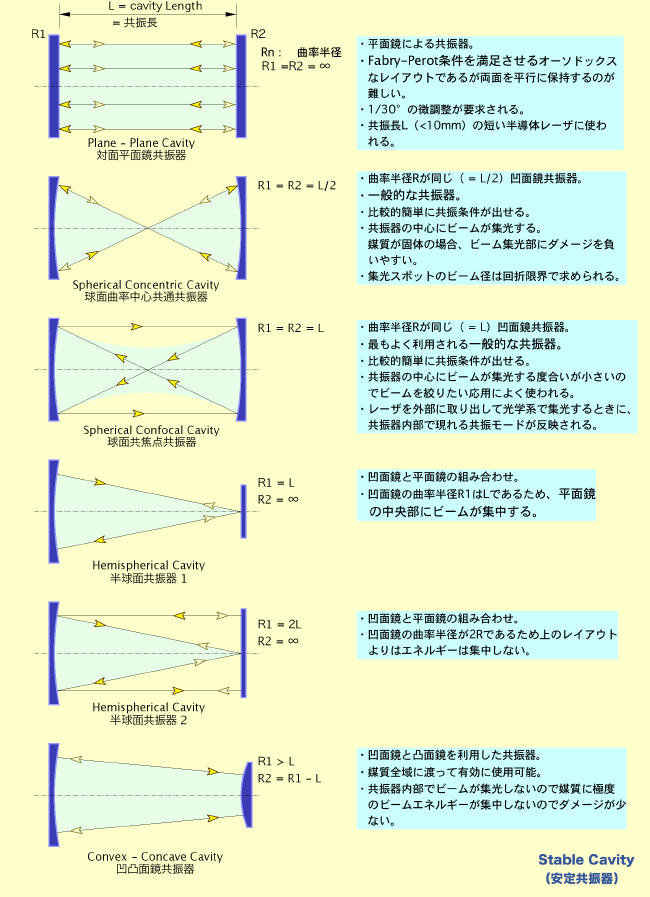

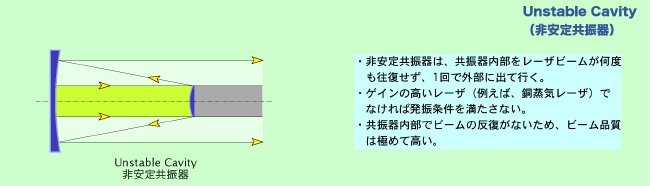

ヘリウムネオンが属するガスレーザは、石英ガラスチューブ内に希ガスを封入して放電を起こさせ、チューブの両端に光学研磨を施した反射ミラー配置によりキャビティ(cavity)を形成して、光学的共振を起こさせるものです。したがって、これらのレーザの構成品は、大きく分けてガス放電のための電源部と放電光の共振のためのキャビティが必要となります。キャビティには、放電を起こさせるための希ガスと電極、それに共振を起こさせる反射鏡が必要です。キャビティを構成する反射鏡は、ガスチューブと一体型になった内部ミラー型と、キャビティとミラーが別になった外部ミラー型の2つのタイプがあります。内部ミラー型は、取い扱いが楽でミラーの調整が不要です。また、ブリュースタ窓の設置も不要です。しかし、大出力レーザでは、熱などの問題でキャビティと反射鏡を一体型とすることが困難になるために、外部ミラー型となります。外部ミラー型では、チューブ端面の窓ガラスで光を何度も往復すると、ガラス面の反射による損失が無視できなくなります。しかし、ある角度を持って光学ガラスを取り付けると、反射がほとんどない状況が作り出せます。この角度を、発見者Sir David Brewsterの名前にちなんでブリュースター角といいます。この窓を設けると、この窓に垂直な光の成分だけをほとんど損失なしに透過できようになります。しかし、その光は偏光をもったものになるため、出力光を偏光フィルタを通して見ると光が見えなくなってしまいます。ブリュースター窓を設けたレーザ出力は、きれいな直線偏光となるので、偏光を用いる応用には便利となります。

ヘリウムネオンが属するガスレーザは、石英ガラスチューブ内に希ガスを封入して放電を起こさせ、チューブの両端に光学研磨を施した反射ミラー配置によりキャビティ(cavity)を形成して、光学的共振を起こさせるものです。したがって、これらのレーザの構成品は、大きく分けてガス放電のための電源部と放電光の共振のためのキャビティが必要となります。キャビティには、放電を起こさせるための希ガスと電極、それに共振を起こさせる反射鏡が必要です。キャビティを構成する反射鏡は、ガスチューブと一体型になった内部ミラー型と、キャビティとミラーが別になった外部ミラー型の2つのタイプがあります。内部ミラー型は、取い扱いが楽でミラーの調整が不要です。また、ブリュースタ窓の設置も不要です。しかし、大出力レーザでは、熱などの問題でキャビティと反射鏡を一体型とすることが困難になるために、外部ミラー型となります。外部ミラー型では、チューブ端面の窓ガラスで光を何度も往復すると、ガラス面の反射による損失が無視できなくなります。しかし、ある角度を持って光学ガラスを取り付けると、反射がほとんどない状況が作り出せます。この角度を、発見者Sir David Brewsterの名前にちなんでブリュースター角といいます。この窓を設けると、この窓に垂直な光の成分だけをほとんど損失なしに透過できようになります。しかし、その光は偏光をもったものになるため、出力光を偏光フィルタを通して見ると光が見えなくなってしまいます。ブリュースター窓を設けたレーザ出力は、きれいな直線偏光となるので、偏光を用いる応用には便利となります。

|

||

|

||

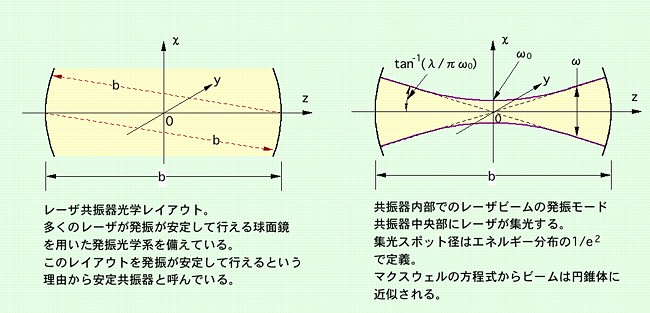

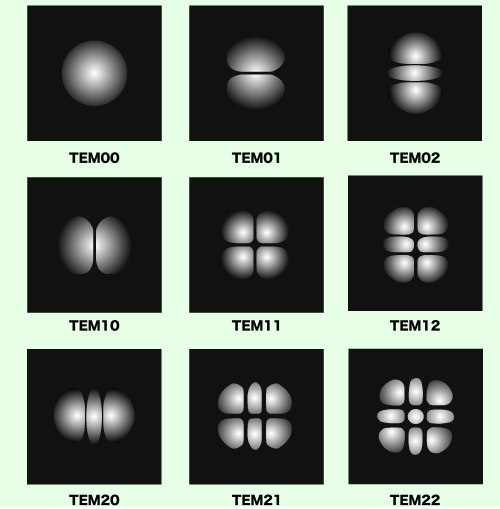

▲ ビーム横モード(断面モード) (2007.01.28追記)(2008.05.05)

▲ ビーム横モード(断面モード) (2007.01.28追記)(2008.05.05)

- θ = M2 (λ/π・ω0 ) ・・・・(L-8)

- θ: ビーム拡がり角(beam divergence)

- M2: ビーム品質値

- λ: レーザ発振波長

- π: 円周率(3.14159)

- ω0 : ビーム集光位置でのビーム径

- 上の式(L-8)は、先に紹介したレーザ共振器内のビームの形状とビーム拡がり角θの関係式(L-7)と同じ事を言っています。従って、M2 は一種の係数とも取れなくありません。上の式に示されるビームの拡がり角θは、使用する波長(λ)とビームの最小径(ω0 )によって決まり、係数としてM2 があるということを示していて、M2 の値が大きいほど、ビームは拡がることを示しています。M2 は、1以下の数値を取り得ませんから、理想のレーザビーム(ガウス分布形状をしたビーム)の拡がりは、使用する波長(λ)とビームの最小径(ω0 )によって決まり、M2 は、理想のガウス分布によるビームからかけ離れた度合いを示す係数となり、これが大きくなるほど拡がりが大きくなります。

- ■ He-Neレーザのユーティリティ(電源、冷却設備)と応用

- レーザは、基本的に大容量の電源を必要とし、冷却水も確保しなければなりませんが、ヘリウムネオンはコンパクトで、商用電源AC100V、5A以下の電源容量ですみ、水冷設備も不要です。

- ヘリウムネオンレーザは、画像用光源としてはあまり利用されていません。理由は、散乱光光源(レーザ光を散らして被写体全体に照射させる方法)として使うためには暗すぎ、シュリーレン用光源として使う場合では、干渉が強くてゴミなどによるスペックルが出やすいからです。

- ヘリウムネオンレーザを扱っているメーカは、メレスグリオ、コヒーレント社、スペクトラフィジックス社、昭和オプトロニクスなどがあります。

- ↑にメニューバーが現れない場合、

- ←クリックして下さい。

アルゴンイオンレーザ(Argon ion Laser) (2003.0511追記)

- 緑色の強い連続発振をするレーザ光です。アルゴンレーザは、ルビーレーザを発振させたメイマンと同じヒューズエアクラフト社の研究所のWilliam B. Bridges によって1964年に発明されました。アルゴンを発振媒体としてレーザが開発される過程の中で、まず、ヘリウムネオンレーザの次に水銀を使ったレーザが開発されました。水銀レーザは、1964年米国Spectra Physics社のEarl Bell によって発明されます。水銀は、光源として至る所で使われる金属で、蒸気になりやすいことからヘリウムネオンレーザが発振された後の次なるレーザとして研究の対象になったものと思われます(フラッシュランプでもキセノンランプの前は水銀が使われていました)。水銀レーザは、567nm(緑)と615(赤)の二つの発振線が出力されます。しかし、水銀レーザは、連続発振ができず、バッファガスとして封入されたネオンやアルゴンの放電が起きた後のアフターグロー放電で発振していました。発振出力も20mW程度であったと言われています。

- このことから、気体レーザの研究開発は、バッファガスを直接励起させる研究開発に移っていきアルゴンガスをプラズマ状態(イオン)にして励起させるという手法が考え出されて行きました。不活性ガスのほうが、振る舞いが安定しているのでしょうか。いずれにしても、アルゴンを使うことにより、安定したより強力な連続可視光レーザが得られるようになりました。

- ちなみに、(ヘリウムネオン)ガスレーザから派生したレーザとして、水銀レーザの開発の後、アルゴン、クリプトンなどのレーザとは別に、カドミウム、セシウム、銅、金を用いた金属蒸気レーザが開発されました。これらのレーザについては銅蒸気レーザの項目を参照下さい。

- アルゴンレーザは、高速度カメラの撮影ではシュリーレン、シャドウグラフ光学装置の光源として2000年まで最も良く使われているレーザです。アルゴンイオンレーザは、ヘリウムネオンガス同様ガスレーザに属します。ヘリウムネオンレーザが、中性原子を使用して電子の衝突によってポンピングしているのに対し、アルゴンイオンレーザは、アルゴン原子をイオン化してエネルギを受け渡しやすくし、励起エネルギの放出で発振させています。イオン化しやすいガスは、総じてレーザ発振の可能性がありますが、実用化されているのはアルゴンとクリプトンの2種類です。イオン化しやすいといってもアルゴンやクリプトンは非常に安定したガスなので、イオン化するためにはプラズマ状にする必要があり、高電圧、高温場を作り出す構造が必要でこの中で希ガスを気体放電させます。そのために、電源装置はかなり大がかりなものとなります。レーザチューブは高温に耐えられる材質(ベリリア(BeO)セラミクスチューブ)で作られています。レーザチューブに封入されたアルゴンガスの放電によって、λ=488.0nmと514.5nmの2本の主スペクトル線を発振します。ゲインが高いため、発振条件が作りやすくたくさんの発振ラインがあり、増幅が楽なので出力も高くすることができます。発振出力は、複数発振の合計(マルチモード)で50mWから25Wまで発振します。

- 25Wという光は非常に強い光です。わずか1mm径のビームに25Wのエネルギが凝縮されているわけですから危険です。地上に降りそそぐ太陽光は、1m2に300Wから1000Wのエネルギを照射しています。この光エネルギは、しかし、1mm径エリアでは0.2mWから0.7mW程度です。アルゴンレーザは、それよりも100,000倍も強いのです。当然、そのレーザ光を直接紙に当てれば燃えてしまいます。50mm口径の虫メガネを使って太陽光を1mm程度に集光させても50mW程度です。この光でも紙は燃えます。アルゴンレーザは虫メガネで集光した太陽光よりも500倍も強いのです。これは、かなり危険な光です。

■ 発振モード(縦モード)

- ガスレーザチューブ内のガスの温度は、プラズマ状になっているため高温になっています。このためイオン化された原子は高速で移動するので、その原子から放射される光はドップラー効果によって基本発振波長を中心として広い波長幅を持った発振となります。この光は、面白いことに実際は、連続した光とはならずに飛び飛びの波長になります。誘導放出光は、原子の運動によってドップラーシフトした光となって連続した波長で放射されるのですが、レーザーチューブ(キャビティ)の共振構造により、キャビティの発振周波数に合った光しか発振されないので、飛び飛びの光となって現れます。これが、レーザのカタログに出ている縦モードと呼ばれるものです。縦モードは、レーザキャビティの長さ d によって決まる周波数で、以下の式で求められます。

- f = m(c / 2d) ・・・(L-9)

- f: 縦モード周波数

- m: 整数

- c: 光速

- d: レーザキャビティの共振長(ミラー間の距離)

- この式から、d=1mの時、f=150MHzが求まります。つまりこの共振器では、150MHzの倍数を持つ光しか発振できないことになります。dが大きいと(キャビティの長さが長いと)縦モード周波数が小さくなりますから、発振できる光は細かくなり、逆に、dの値が小さいほど周波数が大きくなって、単一発振ができるようになります。単一発振したい場合は、共振器の長さを短くすれば良いのですが、短くすると発振のための増幅がとれなくて、レーザ発振ができない可能性がでてきます。縦モードが論議されるのは、極めて狭い発振波長が欲しい時に限られます。

- ガスレーザは、上記のようにある幅を持って光が発振され、おまけに、飛び飛びの光となります。例えば、488nmの発振波長に対して、アルゴンが高温でプラズマ状になっていたとしても、アルゴンの運動速度は2,000m/s程度で、光速の300,000,000m/sに比べればはるかに遅い速度です。ガスの運動によるドップラシフト周波数は、

- f = f0[1±(v / c)] ・・・(L-10)

- f: ドップラー効果によるレーザ発振周波数のシフトした周波数(Hz)

- f0: レーザの基本発振周波数

- v: レーザガスの運動速度

- c: 光速

- で示され、v / cの値は、0.000007となり、ほんのちょっとの波長のずれた光が出ることになります。そのずれは、488.0nmの中に全部入ってしまう程度の幅の光ということがわかります。周波数で言うと、f0が6.15 x 1014 Hzであり、これを中心としてシフトする周波数は、4,100 MHzとなることがわかります。こうした周波数幅で、レーザが発振されるわけですが、レーザのキャビティの長さによって飛び飛びの波長を得るために、アルゴンイオンレーザの場合その間隔が156MHzとなり、レーザ発振光の中に6.15 x 1014 Hzを中心に約26本の櫛形の光が発振していることになります。

- 波長を厳密に取り扱わなければならない分野では、この波長幅での発振も許されないので、櫛形をした発振波長をさらに一つに選別して取り出すことが行われます。これが以下に示すエタロン板という光学フィルタです。

■ 波長選択光学レイアウト

- アルゴンイオンレーザは、ヘリウムネオンレーザと違ってたくさんの発振波長があり、これが時には不都合なことがあります。そのために必要な波長だけ選択して出力させる光学装置をレーザの中に組み入れる必要があります。すべての光を取り出す方式を、全発振動作といいます。特定の波長線だけを取り出すには、全反射ミラーの前にプリズムを置いて光を分散させ、希望する波長が取り出せるようにプリズムの角度を調整します。

▼ エタロン(etalon)

- このプリズムの間にさらにエタロン板を加えることにより、さらに狭い範囲の発振波長(単一縦モードのレーザ光)を取り出すことができます。エタロン(Etalon)というのは、干渉フィルターの一種で、このフィルタを挿入することにより非常に精度の良い波長選択透過を行うことができます。干渉フィルタというと、光学ガラス表面に誘電体膜を蒸着させるコーティングフィルタを思い描きがちですが、エタロンは両面を極めて精度良く研磨した平行ガラス板です。その平面精度は λ/10〜λ/100(波長の1/100)と言われています。これは、ナノメータのオーダでの研磨を必要とする精度です。このきわめてきれいな面を持つ光学ガラス板は、ファブリ・ペローの光学条件を満足した干渉計となります。

- ファブリ・ペロー(Fabry-Perot)とは、フランスの物理学者 Charles Fabry (1867-1945)と、同国物理学者 Alfred Perot (1863-1925)の二人の人物の名前で、彼らは、1896年に干渉原理を開発しました。この干渉計は、マイケルソンの干渉計を改良したもので、精度を格段に向上させたものです。ファブリ・ペロー干渉計は、二面の鏡面の向かい合わせた面を精度良く平行に配置し、さらに非常に精度良く研磨し、高い反射率とわずかな透過率を持った光学系を構築したものです。一方から入射した光は、両鏡面間を何度も反射往復して干渉を起こし、特定の光だけが透過するようになります。レーザのキャビティを構成する反射鏡も、一種のファブリ・ペロー干渉光学系と言えます(ただし、レーザの共振器は、一方の反射鏡が完全反射鏡で光は共振器内部で作られます)。ファブリ・ペローは、レーザ光学の世界に多大な貢献をしました。

- ファブリとペローが名付けたエタロン板は、精度の良い平行ガラス板で構成されたもので、両面の厚さ精度と面精度が非常に重要になっています。エタロンの一方から入射した光はエタロン内部で多重反射し、その干渉によって両面の鏡面間距離が波長のλ/2の倍数をもつ光だけを透過するようになります。エタロンは、一枚の板でファブリ・ペローの干渉条件を満足させたものです。入射光に対してエタロン板を回転させる(= 倒す)とエタロン板内部の光学パスが変わるために、取り出される光の波長も変化します。

■ アルゴンレーザの応用

- アルゴンレーザの大きな特徴は、緑の連続した光がかなり高密度に出力されることです。コヒーレントな光という点では先の赤色レーザ、ヘリウムネオンレーザに劣り、干渉を利用した応用の中の精度を要求したものには向いていません。アルゴンレーザは、緑色の発振をすることから医学分野で利用されてきました。その一つが眼底の治療に使われる『光凝固法』と呼ばれる分野です。光凝固法は、1964年にルビーレーザの694nmの光を使って実用化されたそうです。光凝固法は、1950年にキセノンランプを使って開発されました。光凝固法というのは、ちょうど目玉焼きを焼くような原理で、タンパク質を高熱によって変質、凝固させる手法です。この手法は、眼底の腫瘍や剥離した網膜、糖尿病性網膜症などの浮腫の治療に細い光ビームを眼科用顕微鏡や光ファイバーを利用して照射し、その熱により患部を凝固させてしまう手法です。アルゴンレーザの緑の光は目の水晶体をよく透過し、網膜組織に光が吸収されやすいので好都合だったのです。また、ガン細胞の早期発見としてアルゴンレーザの緑の光をファイバを用いて検査細胞に照射すると可視化が容易にできたので内視鏡と組み合わせて使われていました。

- アルゴンイオンレーザはこの他に、UVラマン分光、フォトルミネッセンス、高速度カメラ用光源、フローサイメトリ、励起レーザ用光源など、任意の波長を要求する場合や高エネルギを要求する分野に使われています。

■ 撮影光源としてのアルゴンレーザ光

- アルゴンレーザの出力ビーム径は約1.2mmで、これをビームイクスパンダで拡げて拡散光源としたり、光ファイバに導いてファイバ照明にしたり、またレーザライトシートとして用います。

- 4Wのアルゴンレーザ光源はどのくらいの明るさをもつのでしょうか。光と光の記録本編の『レーザ光の強さ』で紹介した計算をもとにアルゴンレーザについて光束を求めると

- (1.3W at 488nm x 0.208 + 1.7W at514.5nm x 0.41 + 1.0w

- x 0.07)x 683 lm/W = 708.5 lm ・・・(L-11)

- となり、これを1m2に拡げると708.5 luxの照度が得られ、φ100mm程度の大きさでは90,000lux程度の照度となります。また、φ10mmとすると百倍の9,000,000 luxが得られ、かなり高輝度な値となります。

- このことから、アルゴンレーザを照明光源として高速度カメラを使用する場合には比較的小さな照射エリアが向いていることになります。溶接現象を撮影するためにYAGレーザ溶接機で鉄が溶けている状況を16Wのアルゴンイオンレーザ光を用い、これを光ファイバで導き溶接の溶融地を照射しアークの炎をフィルターで消して高速度撮影したことがあります。

- アルゴンレーザは、このほかシャドウグラフ装置の点光源として使用されます。シャドウグラフは、光源の光がそのまま撮像面に入るため反射散乱光の撮影より500倍〜1,000倍ほど光量が少なくてすみます。

▼ レーザシャッタ(AOM = Acoust - Optic Modulator)

もう少し厳密に、アルゴンレーザの出力とカメラ撮像面での露光量の関係を調べてみましょう。アルゴンレーザは、連続発振であるので短時間露光を行うためには外部シャッタを使用します。カメラに高速シャッタ機能が付いていれば、アルゴンレーザは連続光のままで使用して構いません。レーザをチョッピングするシャッタとしては、ミリ秒オーダのシャッタリングができる機械式のシャッタ、マイクロ秒程度のシャッタリングができる液晶シャッタ、マイクロ秒程度のシャッタリングができる結晶光学素子を利用したAOM(Acoust - Optic Modulator、音響光学素子、米国Brimrose社、米国IntraAction社)があります。AOMは、二酸化テルルやガリウムリン、水晶などの結晶に超音波を与えると、その結晶中に規則的な屈折構造ができる原理を応用し、回折作用によって入射光線の射出角度を変化させるものです。結晶に与える振動数を変化させることにより、結晶に歪みができ、屈折角が変わって射出角度が変化するものです。結晶に与える振動数は、使う結晶材質によって変わりますが、20MHzから400MHz程度です。入射ビームは、単一波長(シングルライン)のみに限られていて、入射光が回折し射出して行くときの光の効率は80%程度となります。AOM(音響光学素子)は、レーザビームの放出角度を自由に変えることができるため、レーザディスプレーの駆動装置として使われたり、Q-スイッチ素子としてYAGレーザなどの連続レーザに装着して、パルス光源を作り出すのに使われています。

- AOMをシャッタとして使う場合に、気をつけなければならない特徴を上げます。AOMは、結晶素子を透過したレーザビームの1/200程度がシャッタOFFでも漏れる特性を持っています。これは、たとえば35mmスティルカメラを使ってバルブでフィルムを露出させ、AOMシャッタでレーザ光を露光させる場合、AOMの露光とカメラシャッタ時間の比が1/200以上でないと、AOMがOFF時に蓄積される光量がON時に露光される光量と同じになってしまうというものです。カメラシャッタを1秒にセットして、レーザ光で露光する場合には、AOMの露光のOFF時の漏れを考慮してONの時間を1/200秒以上、通常はその5倍の露光に設定するため、1/40秒以上の露光が必要となります。ストロボ同期(X接点)信号でAOMを動かす場合は、フィルムカメラシャッタは1/60秒で同期撮影ができるので、最小1/2,400秒(約416us)までの露光ができます。CCDカメラも30フレーム/秒(60フィールド/秒)なので、AOM素子で1/2,400秒までの露光が出来ることになります。CCDカメラの中には、電子シャッタ機能(1/1,000秒〜1/10,000,000秒)を持っているものがあり、これと同期させると理論上1/40,000秒(25us)〜1/400,000,000秒(2.5ns)までの露光が可能です。

- λ=514.5nm、100mWのレーザビームを、AOMを介して変調させると、

- 0.1W at514.5nm x 0.41 x 0.8 x 683lm/w = 22.4 lm ・・・(L-12)

- の光束が得られ、これを例えば、35mmスティルカメラのフィルム面φ43mmに拡げると

- 22.4 lm /(0.02152 x π)m2 = 15,425lux ・・・(L-13)

- の像面照度を得ます。ISO100のフィルム感度の適正露光量は、0.1lux・秒であるので、この条件での適正露光時間Tは、

- 0.1lux・秒 = 15425 lux x T 秒 ・・・(L-14)

- T = 6.5マイクロ秒 ・・・・(L-15)

- となります。RedlakeMASD社高速度ビデオ(HG-100K)を使用する場合は、撮像素子の大きさが対角線長22.56mmと通常の2/3インチCCDよりも面積で4倍大きく、適正露光量も0.025 lux・秒であるので、同じ光で0.5usの露光で十分な撮影が行えます。

- いずれにしても、シュリーレン撮影やシャドウグラフ撮影でのレーザ出力は、100mW程度あれば十分であることが理解できます。

■ レーザライトシート(LLS)

- アルゴンレーザの使われ方のもう一つに、レーザビームをシリンドリカルレンズに通してシート状にし、流れ場の断面を可視化する手法があります。従来は、スリット光源と呼ばれる細長いハロゲンタングステンランプと、シリンドリカルレンズを組み合わせた光源が使われていました。ハロゲンランプによるスリット光源は、輝度が低く高速度カメラとの組み合わせは全く不可能でした。また装置も大きくて重く、実験現場にセットするのにかなり困難を要しました。1990年頃より、アルゴンレーザと光ファイバ、シリンドリカルレンズを用いたレーザライトシート法が使われ始め、流れの可視化手法の主流となりました。レーザライトシート手法は、流れ場を浮かび上がらせるトレーサとレーザ光の輝度が重要な要素となり、反射率が高くて流れによく追随するトレーサがいろいろと試されてきました。CCDカメラや35mmフィルムカメラでは、特に問題とされないレーザシート手法も、1,000コマ/秒以上の撮影速度では、10W以上のアルゴンレーザを用いてなんとか撮影できるというのが現状であり、より高輝度のレーザ(パルスYAGレーザ、銅蒸気レーザ)や、光増幅装置(I.I.)を用いるケースが増えています。

- レーザライトシートの作り方については、「レーザライトシートの作り方」(http://www.anfoworld.com/LLS.html)を参照下さい。

■ アルゴンレーザの電源及び水冷却設備

- アルゴンレーザの電源は、マルチライン4Wクラスのもので三相200V、30〜80A程度の容量が必要であり、冷却水は水圧2kg/cm2、6リットル/分が必要です。

- アルゴンイオンレーザは、2000年の時点で昭和オプトロニクス社、Spectra Physics社、Coherent社から市販されています。最近は、アルゴンイオンレーザに変わって、緑色の連続光源が出る固体グリーンレーザが使われるようになってきています。

窒素レーザ (2003.07.14)

- 窒素レーザは、ガスレーザの一種で、放電キャビティの中に0.03気圧から1気圧程度の窒素を封入して、高圧放電を起こしレーザ発振を行うものです。発光はパルス発光で、発光時間は10ns程度のです。発光波長は、紫外光(337nm)で、紫外光を必要とする分野で使われましたが、エキシマレーザが性能をアップしてきて、役割を移しつつあります。しかし、窒素レーザは、取扱が簡単で、ゲインも高く容易に発振し、価格も安いことから、色素レーザのポンプソースなど応用によっては現役で使われています。窒素レーザの1発あたりのエネルギは、10mJと低いため、大きなエネルギを必要とする応用には不向きです。

炭酸ガスレーザ (2003.08.03)

- 炭酸レーザも、ガスレーザの一種です。10.6umという赤外レーザ光が発振し、大きな出力が得られるのでレーザ加工の熱源として重要な役割を担っています。金属は、特定の可視波長に吸収が強く、赤外は多くを反射してしまうため、遠赤外発光の炭酸ガスレーザは、あまり効率の良い熱源とは言えません。しかしながら、数kWという大出力が得ることができ、反射効率を無視してもおつりがくるくらいの熱量を持っているため、金属加工には切断用に利用されます。おもしろい応用では、柔らかい材料の切断、つまり、何十枚と布を重ねて切断するカッタとして、炭酸ガスレーザが使われています。

- 画像関係の光源としては、遠赤外の光源であるため、まったく使われません。炭酸ガスレーザについては、折りを見て更新します。

- ↑にメニューバーが現れない場合、

- ←クリックして下さい。

YAGレーザ (2003.5.26追記)

- ヤグレーザと発音します。1961年に、初めて発振されたルビーレーザと同じ固体レーザのカテゴリーに入り、ルビーレーザ発振の3年後に発振されました。YAGレーザは、現在の大型レーザでもっとも広く使われているレーザです。その応用範囲は広く、材料加工、医療用、ホログラフィ、レーザライトシート光、LIF(レーザ励起蛍光法)、ラマン分光分析、アルゴンレーザの代替などの強いエネルギを必要とする分野に使われています。今まで述べてきたガスレーザが、放電管中のガスの放電によって励起しレーザ発振するのに対し、固体レーザでは、外部から励起光を結晶ロッド中に照射して反転分布を作ってレーザ発振するものです。

- ■固体レーザの仲間

- ▲ ルビーレーザ

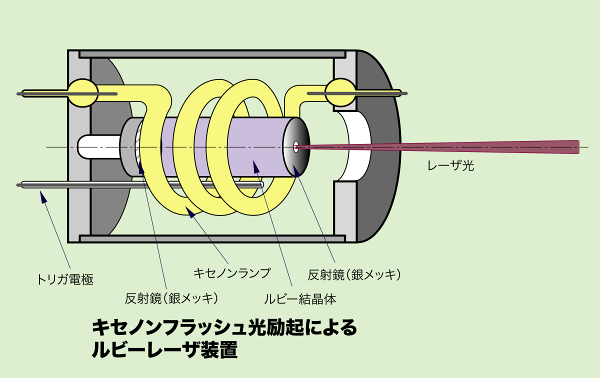

- 固体レーザとして世界で最初に発振したルビーレーザは、赤色(λ = 694.3nm)のパルス発光でした。連続発光ではありません。ルビーは、発振ロッドとしては決して条件が良いものではないため、現在では赤色で強いレーザ光が必要な時以外は使われなくなっています。ルビーレーザに使われるルビーロッドは、自然界から産出される天然のものが使われることはなく、人工で作られます。天然石は、不純物が多く含まれていてレーザ発振には向かないのです。レーザに使うルビーは、アルミニウムの酸化物に0.01%〜0.5%のクロムを入れて合成したものです。そもそもアルミ酸化物は、サファイアと呼ばれていて無色透明です。これに少量のクロムを混ぜると、ピンク色になりルビーとなるのです。ルビーレーザは、励起のメカニズムの観点から3準位レーザと呼ばれています。以下に述べるYAGレーザが、4準位レーザであるのに対して、3準位レーザであるルビーレーザは、発振効率が悪いという特徴を持っています。3準位の意味するところは、ポンピング光によって反転分布ができる準位と安定状態に達する準位、それに基底状態の準位の三つのエネルギ準位を表します。3準位レーザでは、レーザ光が基底状態とのエネルギ準位の差で光の誘導放出が起きる際に、発振されたレーザ光のすべてが外部に放出されず、一部は基底状態の原子を再び励起するのに使われて吸収されてしまうという問題があります。ですから、ポンピング光には、極めて強い光を使わないと発振できないのです。ルビー結晶は、幸い、熱伝導が良く熱に対して強いので、エネルギの強いキセノンフラッシュを使ってもポンピングすることができました。しかし、熱に強いと言っても高い繰り返しで発光を続けると、熱膨張によりレーザ光の品質が落ちるので、低い繰り返し発光による発振しかできませんでした。

- YAGレーザの場合は、ルビーレーザと違って4準位であり、レーザ発振する準位が基底状態を取らずワンクッションおいたレーザ下準位になるため、基底状態にレーザ光を奪われず効率良い発振が可能となります。

- ▲ ガラスレーザ

- 固体レーザの中には、この他にガラスレーザと呼ばれるものがあります。大出力、パルスレーザとしての位置づけが強いレーザです。他の固体レーザでは、ロッドが結晶構造となっているのに対して、ガラスロッドは溶融して固めて作りますから、比較的簡単に作ることができます。大型のスラブ構造や、ディスク構造がガラスレーザで作られるのはこのためです。光増幅を行いやすいため、複数のレーザを直列に並べて巨大なエネルギを作り出す装置として使われています。大阪大学レーザ核融合研究センターで使われている巨大なレーザは、ガラスレーザです。ガラスレーザの材質は、珪酸ガラス(発振波長 = 1.062um)、リン酸ガラス(発振波長 = 1.054um)、石英ガラス(発振波長 = 1.080um)などで作られます。

■ YAG結晶

YAGレーザのYAGとは、イットリウム、アルミニウム、ガーネット(Yttrium Aluminum Garnet、Y3Al5G12)の頭文字を取ったものです。YAGレーザは、ガーネット宝石のレーザです。YAGの母材にネオジムイオンを含ませたネオジムYAG(Nd:YAG= Neodymium doped Yttrium Aluminum Garnet、エヌディ・ヤグと発音する)は、発光効率が良いのでもっともよく使われます。YAGレーザは、1964年米国ベル電話機研究所のJ.E.Geusicらによって開発されました。メイマンがルビーで初めてレーザを発振した3年後のことになります。ベル電話機研究所は、レーザ開発に多大なる貢献をしています。1960年12月(メイマンが発明したルビーレーザに遅れること7ヶ月)にAli Javanらによってヘリウムネオンレーザが開発されてから、たくさんのレーザがベル電話機研究所から開発されています。1961年にはBoyleとNelsonらによって連続発振のルビーレーザが、また、1964年にはC.K.N. Patelらによって炭酸ガスレーザ、さらにまた、1970年には林巌雄(はやし いずお:1922.05.01〜2005.09.26)、Morton Panishらによって半導体レーザが開発されるという優秀な研究機関です。トランジスタそのものの開発も、ベル電話機研究所で行われました。CCDカメラで有名になったCCDというデバイスも、ベル電話機研究所で発明されたのです。(余談ですが、私の本業である高速度カメラも1932年にベル電話機研究所とコダックの共同開発で産声をあげました。)

YAGと呼ばれるガーネット石は、レーザが着想された当初から有望な素材として注目され、いろいろなところで母材結晶が作られていました。YAGを使って最初のレーザ発振に成功したのが、ベル電話機研究所のGeusicだったのです。同年、RCAの研究所からもYAGを使ったレーザ発振の報告がなされています。

- YAGレーザは、YAGの結晶ロッド(ガラスの棒のようなもの)を共振キャビティとした固体レーザです。YAGレーザの基本発振波長は、1,064nmの近赤外であるため、可視光にするために非線形光学素子を用いて高調波(基本発振波長の半分の532nmや3分の1の355nm)を得ています。固体レーザは、発振原子がガス原子ではなくガラス状のロッドを用いて、その中に散在している励起原子(これをゲストと呼んでいる)に強い光を照射させ、ゲスト(発光原子)のプラスイオンを励起させてレーザ発振を得ています。YAGレーザは、本来的にはパルスレーザとしての性格が強く、コヒーレント性、パルスエネルギの大きさ、ダイバージェンス(拡がり)性能、使い勝手などが同種の固体レーザ(ルビーレーザ、ガラスレーザ)に比べ優れているため、固体レーザといえばYAGレーザを言うことが多くなっています。YAGレーザは、基本的にはパルス発振ですが、強い連続光源(キセノンランプや半導体レーザ)を用いれば連続発振が可能です。

■ 発振の仕組み

- 固体レーザでは、結晶ロッドに励起光を照射させて誘導放出光を取り出します。ロッド内部は、入射した光に対して誘導光を発する発光原子(ゲスト)と、それを支える母体(ホスト)で成り立っています。メイマンが発明したルビーレーザでは、クロム原子が発光原子(ゲスト)でサファイアが母体(ホスト)でした。YAGレーザでは、YAGの母体のなかにNd(ネオジム)発光原子をばらまいたNd:YAGが一般的になっています。

- 発光原子は、母体中である間隔をあけて存在する必要があります。発光原子の密度があまり高いと、効率よい発振ができないため、その比率は約1%と言われています。発光素子としてよく使われる原子としては、今述べた、クロム(Cr)やネオジム(Nd)があり、それに加え、エルビウム(Er)、ホロミウム(Ho)、セリウム(Ce)、コバルト(Co)、チタン(Ti)などがあります。これらの原子は、母体の中ではイオンになっていることが多く、イオン結合(Cr3+、Nd3+、Er3+、Ho3+)によって母体と繋がっています。3+のイオン状態とは、原子から3個の電子がなくなった状態を指します。従って、イオン結合による原子(ゲスト)は、外部から電子を受けやすく、これが原子の励起に繋がっています。発光原子は、母体と化学結合をしているため、母体の材料が違えば励起されたエネルギが基底に落ちる準位も若干異なり、Nd:YAGではλ = 1064nmとなり、Nd:YLFではλ = 1054nmとなります。

- 発光素子を支持する母体も、いろいろな結晶が作られています。YAGが一般的ですが、YLF(イットリウム・リチウム・フッ化物)、YVO4(イットリウム・バナジウム酸塩)、YAlO3(イットリウム・アルミ酸塩)、GdVO4(ガドリニウム・バナデイト結晶)などもあります。母体材料に求められる性質としては、ポンプ光(励起光)とレーザ光の両方の波長に対して透明でなければなりません。不透明なものでは光を入れることも発振することもできないからです。励起光の吸収が大きい母体では加熱が激しく、ダメージが大きくなります。また、母体は熱特性が良好なものでなければなりません。励起光が母体に照射されますと母体が加熱されます。励起光の約1%程度しか発振に関与しないのが通常の固体レーザにあっては、ロッドに対する熱対策は重要なのです。熱に対して弱かったり特性が変わる母体では、安定した発振ができません。

- 発振ロッドは、通常、直径数mm、長さ数十mmの丸い鉛筆状のものが使われています。比較的小さな棒状の形状で、この外側に共振器ミラーが取り付けられているタイプもあります。

■ 励起光源:

- 励起させる光源は、キセノンフラッシュランプや水銀灯、クリプトン連続ランプ、半導体レーザ等が使われます。連続発振するYAGレーザでは、非線形光学結晶を用いて可視光の連続光が得られるので、ガスレーザであるアルゴンレーザに置き換わりつつあります。その理由は、ガスレーザに比べてレーザ本体自体がコンパクトで、それに関係する電源設備、冷却設備も小さくてすみメンテナンスも容易になるからです。YAGロッドでは、内部イオンが励起して反転分布を作るために必要な励起光の波長が580nm、750nm、810nm、870nmに別れています。この波長成分を持つ強い光をYAGロッドに照射してやればロッド内部に反転分布ができ、1.06umの種火で誘導放出がおきレーザが発振します。歴史的に見てみるとYAGレーザの励起光源にはキセノンフラッシュが使われてきました。白色光源で発振するに足る強いエネルギが得られたからです。連続発振を行うには、連続光源を使います。連続光源にはタングステンハロゲンランプや、クリプトンアークランプ、カリウム水銀ランプがなどが使われました。これらの光源はロッドの励起に都合の良い緑色から赤外域にかけてリッチな発光があるからです。しかし、連続発光ランプは常時発光をしているため、YAGロッドが受ける熱のストレスを十分に考慮に入れる必要があり、必然的に大出力レーザは期待できません。最近になって、半導体レーザに高出力のものが現れ、YAGレーザの吸収帯域に効率のよい800nm近辺のみを発光する光源が使えるようになったため、励起光源として半導体レーザを使うことが多くなってきました。半導体レーザを励起光源として用いたYAGレーザは取扱が楽で、エネルギ効率も良いため電源設備に負担をかけず小型高出力レーザができるようになりました。

■ 集光器

励起光源からの光を効率よくロッドに照射するために、YAGレーザでは他のレーザにはない集光器が設けられています。歴代の固体レーザの集光器を見てみますと、螺旋形をしたフラッシュランプの真ん中に発振ロッドを配置したり、放物面鏡の集光面にランプをおいて反対側の放物面鏡で光を受けその集光面に発振ロッドをおいたり、ロッドとランプを抱き合わせるように置いたりといろいろな工夫がなされました。

- 固体レーザのポンピング光として半導体レーザが使われるようになってポンピング光を発振ロッドに入れる手法が変わりました。ポンピング光として使うGaAsAl半導体レーザは、750nm - 800nmを中心として発光する光ですので、この波長域が励起帯であるNd:YAGレーザにとってはとても効率よい光源になります。

- 固体レーザにあっては、励起光は特定の波長でしか反転分布に使えないので、それ以外の光は発光に関与せず熱がたまるだけで百害あって一利なしなのです。半導体レーザはその意味では効率よく励起に使うことができロッドに与える熱的ストレスが最小限となります。

- 半導体レーザをポンピング光として使う場合のレイアウトの一例として、左に示したような発振ロッド端面から入射させる手法がとられています。ポンピング光が入射する端面には、810nmの光が透過し1.06umの光を反射させるコーティング処理が施されています。

- この処理によって半導体レーザからのポンプ光を効率よく発振ロッドに入れ込むことが出来るようになります。半導体レーザは大出力のものが作りづらいのでたくさんのレーザを帯状(アレイ状、バー状)に作ってこれと発振ロッドを抱き合わせて発振する方法も開発されました。

■ 共振器

- YAGレーザは、ロッドの両端面の鏡面部で光が往復して発振を行います。大きな出力のものはヘリウムネオンレーザ同様発振ロッドの外側に反射鏡を配置して発振させます。ロッドはまた励起光源の光エネルギが強くあたるため高温にさらされます。従ってロッドは高温場で熱膨張によりロッド内部の屈折率が変わり中心部ほど屈折率が大きく、周辺部で小さくなる凸レンズのような特性を示すようになります。その屈折の度合いは、連続発振の数W出力レーザロッドでf=1,000mm、100W出力ではf=数100mmになると言われています。従って、YAGレーザではロッドにレンズ効果が現れるので光学的な補正が必要になり、ロッド両端を凹面形状に研磨したり外部に補正反射鏡を用いた方法をとっています。このような理由からYAGレーザの場合、ロッド内部の熱分布管理が重要なファクタとなります。ロッドが設計どおりの熱分布をしていないとロッド内部に熱歪みを生じ屈折率が変わり希望する発振ができません。そこでレーザが安定して発振できるようにパルスYAGでは、低い周波数(5Hz程度〜十数Hz)の発振でウォーミングアップしYAGロッドを暖めています。増幅の所で述べてますが、スラブ型増幅器レーザは、ロッドの形が平行六面体の形をしていて入射したひかりがジグザグに進みます。この方式ですと丸棒型ロッドに比べ光がロッド全体を通るために熱分布が均一になり、丸形ロッドに比べ熱による光学歪みが抑えられ効率のよいレーザ光が得られます。

■ 連続発振、パルス発振

- レーザは、大きく分けて、フラッシュライトのように単発で光る発振と、連続して発振するモードの二つに分けられます。この発振のタイプはレーザの種類によって決まります。レーザによってはパルスでしか発振できないものと、連続でしか発振しないもの、両方ともできるものがあります。ガスレーザは連続発振であり、固体レーザはパルス発振と連続発振ができ、銅蒸気レーザなどの金属蒸気レーザやエキシマレーザはパルス発振です。金属蒸気レーザやエキシマレーザは強い励起光を入れないと反転分布が得られないため高圧、高電流、短時間で高周波スイッチングができるサイラトロン(Thyratron、電子管)を利用して発振させています。ガラスレーザや出力の高いYAGレーザもパルス発振となります。パルス発振と連続発振は、レーザ自体の発振原理による固有のものの場合と、使用する目的によって連続レーザをパルス発振に変換する場合があります。パルス発振の特徴は、発振周波数を変えることによりレーザ出力光を制御することができたり、1発あたりの発光エネルギを強くすることができるため、照射物体に精度のよいレーザエネルギを照射することが可能となります。また、パルス発光では、発光エネルギのピーク値が高いため、平均出力が比較的低いものでも金属を加工できる能力を持ち合わせています。

- レーザの出力を示す値には、平均出力、ピーク出力、発光エネルギ、発振周波数があります。単位は、W(ワット)とJ(ジュール)の二つです。単発発光の場合には、エネルギ総量であるジュールで表します。ピークエネルギと発光幅を掛け合わせるとおおよそのエネルギが求まります。発光幅が低くてピークエネルギが高い発光は総エネルギが小さいものの強いレーザと言えます。1秒間に複数回のパルス発光があるときはその総量をまとめてワット(W = J/s)で表します。パルスレーザは、発光のピーク値が連続発光レーザの出力値に比べて高いものの、平均出力はパルス幅とピーク出力の積、それに発振周波数分を加え合わせたものとなるので、低めに算出されます。平均出力が低いパルスレーザでも発光自体はかなり強い光が出ているので慎重に扱う必要があります。平均出力が数W程度でもピークエネルギが数十kWもあるパルスレーザでは金属を穿つだけのエネルギを持っています。

■ パルス発振 - Q-スイッチ

YAGレーザでは強いフラッシュ光源を使えば高いエネルギのパルス発振を行うことが可能です。また、『Q-スイッチ』と呼ばれる光学手法で瞬間的に大きなエネルギを取り出すことができます。Q-スイッチレーザは、レーザがこの世で初めて発振された1960年の翌年にRobert W. Hellwarthによって考案され、翌年1962年ルビーレーザを使って発振に成功しています。Q-スイッチレーザは、予め励起光源で反転分布を作り続け、光学シャッタにより一転してその分布を解除してやると、反転分布で貯まっていたエネルギが雪崩のように誘導放出光が放出されるというものです。Q値は、Quality Factor Valueと言って、もとは振動工学の分野で使われていました。物体には固有の共振値があってQ値によって共振のしやすさを言い表していました。この言葉が通信工学で電波の発振(共振)回路を作るとき共振周波数の度合いを表すのにQ値を使っていたのです。この言葉をレーザ工学にも取り入れてレーザの発振の度合いを表すのにQ値を使ったのです。レーザ工学で使われるQ値は、レーザを発振させる際の発振器の性能の目安で、Q値が高いほど発振しやすい共振器ということが言えます。

- レーザ光学で使うQ値は、

- Q = 2 x π x l / (λ x α) ・・・・(L-16)

- Q : Q値

- π: 円周率、3.14159

- l : 共振器間隔

- λ: レーザ発振波長

- α: 共振器で失われるエネルギの割合 = 1 - R

- R :反射鏡の反射率

- で表されます。この式の元は、

- Q = 2πν x (共振器内に蓄えられた場のエネルギ)/(共振器から失われるエネルギ) ・・・・(L-17)

- から求められています。上の式からわかるように、振動数の高いものほど共振がおきやすいことがわかります。レーザで言えば、波長の短い発振ほど発振がしやすいことがわかります。また、共振器が長いほどQ値が高く発振が起きやすいことを示しています。

- このQ値を人為的に外部で操作して変化させることにより、つまり、上の式のαを意図的に変化させて、レーザの発振を行ったり止めたりすることができるようになります。この操作をQ-スイッチと呼んでいて、高速でこの操作を行うことによってエネルギ密度の高い(ピークエネルギの高い、もしくは尖頭値の高い)レーザ光を取り出すことができます。

- YAGレーザに使われるQ-スイッチ用の光学シャッタとしては、初期の時代には高速回転ミラーやポッケルスセルシャッタ(Pockels Cell Shutter)が使われ、最近ではAOM(Acoust - Optical Modulator = 音響光学素子)が使われています。こうした方法によると、ピーク出力が10〜100MWに達するものが可能となります。

- 連続したパルス発振では、1発当たりのエネルギが400mJから1800mJまで得られ、紫外光に変換しても190mJ程度の出力が可能です。ロッドを励起させる励起光源はキセノンフラッシュランプが一般的であるのでこのフラッシュランプの性能によってレーザの繰り返し発光が決まり、一般的に10Hzから30Hz程度となっています。1,000Hz以上の発振周波数を持つレーザの場合、キセノンフラッシュランプでは応答しないので励起光源にクリプトンランプを用いAOM光学装置で「Q」スイッチを行い高周波発振を達成しています。また、高周波発振が可能な半導体レーザを励起光源のに使うことにより5,000Hzから10,000Hzのパルス発振ができるレーザも開発されています。

■ 増幅

- レーザ出力を100W以上に上げたい要求も少なからずあります。100Wのレーザはとても強力なレーザです。アルゴンイオンレーザの所でも説明しましたが、15Wのアルゴンイオンレーザの光はもとても強いのです。それよりも6倍以上の光エネルギをもちます。こうした大出力レーザの要求は、金属溶接などのレーザ加工機の熱源として必要になっています。高温加工の熱源として使う場合のレーザ光は、ピークエネルギもさることながら平均出力の高いものが要求されます。

- レーザ光は、単体では高い出力を得ることが難しいものの、レーザーを直列に配置して多段レーザを組み上げることによって、次々にレーザ光を増幅させて大出力のレーザを作ることができます。多段レーザを組み上げるときに、初段で励起されたレーザは次々に次段のレーザキャビティに入射され、その都度、誘導放出光が導き出されて増幅されます。大出力レーザは一般的には馴染みが薄いものですが、大出力のレーザ加工機を作る場合とか、金属を分離する際にプラズマ光源として使うとか、高温、高圧場を作る場合の強力なエネルギ源を確保する場合に、多段レーザを組み合わせたシステムが作られます。

- 大阪大学レーザ核融合研究センターで稼働している「激光」装置は、その好例と言えるものです。彼らの真の研究は、レーザ光の持つ高密度エネルギを利用して物質をバラバラに分解して核融合を起こさせることです。「激光」は、言ってみれば太陽の中心部の環境を作り出す装置なのです。そうしたエネルギを作り出す熱源としてのレーザはとても有効で(逆に言うとレーザでしか実現できない)、この目的のために、大阪大学は世界の最先端をいく大型レーザを建設しました。そのレーザは、大型建物1棟分(床面積120mx60m)を占めるほどの大きさがあります。「激光」と呼ばれているレーザは、彼らが開発してきた一連のレーザの名前です。激光は7号機まで進化発展を遂げています。このレーザの初段部は、レーザ径5mm、発光エネルギ10uJ、発振波長1.053umの赤外発光を持つガラスレーザです。この種火とも言えるガラスレーザ発振器から発したレーザ光を次々に増幅段に導き入れ、途中、増幅したレーザ光を12のラインに分け、さらに増幅を続けて雪だるま式に光エネルギを蓄えます。増幅には約100台のロッド型増幅器とディスク型増幅器が使われているそうです。そうした増幅段を経たレーザ光は最終的には口径350mm、発光幅1ns〜2ns、発光エネルギ25KJの光の塊となります。種火が10uJですから25億倍の増幅となります。この光は、発光幅が1ns〜2nsですから、直径350mm、長さ300mm〜600mmの円筒状の光の塊がレーザ建屋を駆けめぐって巨大なエネルギになる感じです。 (2006.02.23 長さ30mm〜60mmの円筒・・ という記述を訂正しました。Y.O.さんよりご指摘受けました。感謝します。) レーザ光を大口径にするのも12ビームラインに分けるのも巨大化するエネルギで自らの装置がダメージを受けるのを防ぐためです。分岐して増幅されたレーザ光は、最終的にターゲットチャンバーに集められて集光されます。集光されたエネルギは強力なものになり、核融合反応の実験に使われるのです。

▼ロッド型増幅器

固体レーザの増幅する方式の中で最もシンプルな構成です。この方式では、通常のレーザ発振器の両端のレーザ共振器(ミラー)を外し、ロッド端面にも蒸着を施さずに使用します。ロッドの一方向からレーザ光の種火が入射し、ロッドを通過する過程で誘導放出を促しロッドから放出する時には入射光の何倍かになっているというものです。こうしたロッド型増幅器を複数配置することによりレーザ光の増幅ができるようになります。レーザ増幅はもちろん簡単なものではなく、各ロッド増幅器の光学アライメントを細心の注意を払って調整する必要がありますし、増幅器内の増幅度(G = ゲイン)が系の損失を十分に上回るものでなければなりません。

結晶面を平行四面体形状として媒質中(ロッド中)を伝わる光学パスを長くとった構造をしています。媒質中をジグザグ状に幅広く伝搬することにより熱的な偏りがなくなり(固体レーザで問題になっているレンズ効果がなくなり)、効率がよく品質が良くて大出力レーザができるようになります。スラブレーザは、高出力が要求される高温加工分野の熱源として期待され、国のプロジェクトにも指定されてレーザ加工機メーカ、電機メーカ、大学研究所による産学共同開発プロジェクトができました。スラブ型レーザの材質はNd:YAGで、これにポンプ光源として半導体レーザを使って増幅します。この増幅器は、電気-光変換効率16%で平均出力4kwのレーザが開発されているそうです。

▼ディスク型増幅器

レーザ光を極限のエネルギとして使おうとする場合にレーザ光を何段にも渡って増幅し、エネルギを強くしていく手法が取られますが、エネルギが強くなると装置自体がそのエネルギを扱えなくなるくらい強くなってしまいます。一つの解決策として、レーザを増幅していく場合、ビームを拡げる手法がとられます。ビーム径が大きくなれば単位面積あたりのエネルギ密度が下がり、増幅装置に与えるダメージが軽減されるからです。ディスク型増幅器(Disk Amplifier)は、大きな口径の円盤状の媒質(ロッド)で、これで増幅を行います。通常、ディスク型増幅器は、ブルースタ角に何段にも並べて徐々に口径を拡げてレーザの光出力を上げていきます。大阪大学レーザ核融合研究センターのような大規模なレーザ装置に採用されている増幅器です。

■非線形光学素子(NLO、Non-Linear Optical Device)

- YAGレーザなどの赤外レーザ光を扱っていると耳にする言葉です。この光学素子は、簡単に言えば赤外波長のレーザ光を可視域のレーザ光にする光学結晶です。外観は透明なガラス形状です。典型的な非線形光学結晶としては、KDP(リン酸二水素カリウム、KH2PO4)、ニオブ酸リチウム(LiNbO3)、BBO(BaB2O4)、KTP(KTiOPO4)、バナナ(Ba2NaNb5O15)、DKDP (KD2PO2)、ADP (NH4H2PO4)などがあります。

非線形というのは、線形に対峙する言葉で、外部からの入力に対して一次式による比例した出力が得られない特性を持ったもの、という意味になります。線形という言葉のわかりやすい例としては、バネにおける荷重とバネの伸びの関係があり、この比例関係を線形と呼んでいます。バネにかかる荷重に比例してバネの伸びが増えていくというものです。バネの伸びは、しかしながら弾性限界以上の荷重を加えますと荷重に比例した伸びを示さなくなります。この領域は、線形ではなく非線形となります。

- バネのたとえにもあるように、荷重が小さいときはきちんとした関係がたもてたのに荷重が大きくなると挙動が安定しないという現象は光についても当てはまり、光が強いと一般的な性質から離れる現象がみられるようになります。レーザ光はコヒーレンスが良く、しかも通常の光では考えられないくらいの強い光を出します。このような強いレーザ光が石英結晶体のような透明な媒質に入射したとき、通常の光のように単純には透過して出てきません。光があまりに強いため、結晶材料の中で相互作用を起こし、これから述べる、入射した光の波長が半分になる現象が起きるのです。

- 入力に対して期待する出力が直線関係(1次式で表せる比例関係)にないとき、この関係は非線形であると言います。光学結晶の場合、入力の光を周波数で表すと、出力光が一次式で表せず、

- 出力 = A(入力) + B(入力)2 + C(入力)3 ・・・・(L-18)

- という関係になります。数学で言う二次式、三次式の関係をもつ関係ということができます。入力が光の周波数(B・cosωt)として表されるとき上の二次成分は、cos2(ωt)となり、これは0.5cos(2ωt + 1)に書き直すことができます。つまり、非線形光学結晶では入射した光の1/2の波長、1/3の波長成分光が出力されることになります。

- これは、ある空洞の中でエネルギを与えて振るわせると、ある共振周波数で音が発生し、そのエネルギを強くしてやると1オクターブ高い音、すなわち半分の波長の音が発振されるのと極めて似ています。トランペットが三本の弁でたくさんの音が出せるのは、弁の組み合わせで(共振長を変えて)いろいろな音を出すことに加えて、空気を送る強さでオクターブ上の音を作っていることでも理解してもらえるかも知れません。

- これらの結晶を使った光の変換効率は、連続発振レーザでは入力エネルギの0.2%〜0.3%程度であり、パルス発振では30%程度と言われています。

- X線で可視光を発する物質や紫外線で蛍光を発する(波長の短い光で長い波長の光を放出する)物質がある中、非線形光学結晶は波長の長い光によって短い波長の光が出るというおもしろい性質を持っています。鯉の滝上りにも似たこの発光原理も、結晶内の発光素子が入射する光で励起されて、基底状態に戻るときに倍波長の光を発するものと考えると理解が深まります。

- 非線形光学素子を使ったレーザ光の変換で、取り出す光が基本波長の半分の光を第2高調波(SHG = Second Harmonic Generation)、1/3の波長を第3高調波(THG = Third Harmonic Generation)、そして4分の1波長を第4高調波(FHG = Fourth Harmonic Generation)と呼んでいます。

■ 連続発振

- Nd:YAGレーザは、発振のしきい値が低く、発振ゲインも高いことから発振が比較的容易で連続発振のYAGレーザではこのタイプのものが多く使われています。発振出力は、100W程度が比較的簡単に得られ、発光効率も3%(30kWの電源)と比較的効率のよいレーザです。この種のレーザで高出力の連続発振が出来るようになったのは、前にも述べましたが励起光限に効率の良い半導体レーザが使われるようになったからです。半導体レーザは白色光源と違って単色光出力で、それもNd:YAGレーザの励起に必要な700nm、800nmの光を効率よく放射しています。従って、余分な光や熱が出ないのでロッドを加熱することがなく、照射されるほとんどの光を励起光として使えます。効率がよいことは発振に必要な電源容量を抑えることにつながり、また、発熱が抑えられることから冷却装置を簡単にすることができるようになりました。

- 半導体レーザ励起によるレーザは、YLFなどを発振ロッドとした固体グリーンレーザとして大がかりな設備が必要なアルゴンイオンレーザの替わりとしても使われるようになっています。

画像計測用のYAGレーザとしてはSpectra Physics社、Coherent社が製造しています。

■ 高効率発振レーザ Nd:GdVO4(ネオジム添加ガドリニウム・バナデイト)レーザ (2003.08.23)

- 最近注目されている固体ロッドに、バナデイト結晶を用いたレーザがあります。この材質は、880nmの励起光源で効率よくレーザ発振(λ=1064nm)を行います。YAGレーザに比べ変換効率が良いため、媒質に残る励起エネルギが少なくたくさんの励起エネルギを入れてもダメージが少なく、小型高出力レーザが可能になりました。この結晶は、融点が高い(1810°C〜1940°C)ために実用レベルの結晶成長が困難であったそうです。

- この固体ロッドのもう一つの特徴は、繰り返し発振周波数がYAGレーザに比べ高くすることができ、50,000Hzで発振するレーザも作られています。このレーザは、13nsという短い発振パルスで、50KHz、平均出力11Wの性能を持っています。

- ↑にメニューバーが現れない場合、

- ←クリックして下さい。

ファイバーレーザ(Fiber Optic Laser) (2005.8.25)(2009.08.01追記)

ファイバーレーザは、新しい概念のレーザです。ファイバーの中を、レーザ光が通りながら増幅と発振をくり返すレーザです。カテゴリ的には、ガラスレーザやYAGレーザの仲間に入ります。ファイバーのコア部に、希土類をドープすることによってファイバー自体がレーザの媒質となります。発振媒体であるコア径が、2um〜20um程度(クラッド80um〜125um)と非常に小さいため、冷却効果が高く、ガラスレーザやYAGレーザが持っていた熱による光学品質の不揃いという欠点がなく、均一なビームクォリティを得ることができます。冷却効率が良いということは、連続発振も起こしやすく、従来のガラスレーザ(ルビーレーザ)がパルス発振しかできなかったのに対し、ファイバーレーザでは連続発振を可能としました。また、ファイバーレーザは、ロッド(棒状)レーザと比べて桁違いに媒質を長くすることができ(長い分丸めておけば良い)、10mm〜300m程度の共振媒質(= ファイバ)で増幅される光は強くて品質の良いものになります。

- ファイバーレーザは、当初、ファイバーで光が増幅できることから長距離光伝送装置として期待され、1.55um波長の光伝送ファイバーとして実用化されました。その後、均質な光クォリティ、微少スポットが得られる熱源として、高温加工分野で脚光を浴び、レーザ溶接機、レーザマーカ分野で急速な発展を見ています。レーザファイバーは、変換効率がとても良いので、100W程度のレーザ出力に要する電源は、およそ1000W程度でよく、消費電力の10%程度がレーザ光になります。100W出力程度のファイバーレーザは空冷のものがほとんどであり、旧来のレーザの消費電力に比べると驚くほど高効率です。効率の良いレーザ発振が、ファイバーレーザの大きな特徴と言えます。

- ファイバーを、レーザ発振の媒質とする発想は、レーザが着想された数年後の1964年には発案されていて、希土類添加による光ファイバーを使った光増幅の概念ができあがっていました。1985年、英国サウサンプトン大学(Southampton University)のSimon Pooleらによって、低損失の単一希土類添加光ファイバーが開発されてから、ファイバーレーザの開発が本格的に始まり、1987年、同大学のRobert Mearsらによって、希土類添加(Erbium-doped)光ファイバーのレーザ作用を利用した1.55um帯光増幅器が開発されました。この光ファイバーは、従来の光ファイバーと異なり、ファイバー内で光増幅が行えるため、長距離転送に必要な光を増幅する中継ボックスの数を少なくするというメリットがありました。このファイバーは、1995年、トランスアトランティック電話会社(Trans-Atlantic Telephone, TAT)の海底ケーブルに使われ、米国と英国、フランスを結びました。このケーブルは総延長14,000kmに及び、ファイバーの中継を45kmとすることができ、5Gb/sの伝送速度を持っていました。

- ■ ファイバーレーザの原理

- ファイバーレーザ発振原理は、どのようになっているのでしょうか。レーザとして発振する条件は、媒質内での誘導放出光が増幅されなければなりません。また、タイミングのよい誘導放出を行うために、媒質は共振条件を満足していなくてはなりません。光ファイバーでこの条件を満足しない限り、レーザ発振は不可能です。ファイバーレーザは、上記の条件を満たすため、以下の方式を採用することによって成功しています。

- ▲ 光増幅 - 希土類元素添加光ファイバ

光ファイバーのコア部にエルビウム(Er、Erbium)やネオジム(Nd、Neodymium)、イッテルビウム(Yb、Ytterbium)などの3準位の元素をドープさせることにより、励起光によって準位が上がり、信号光によって誘導放出されます。

- エルビウムイオンを励起する光源としては、900nm近辺の赤外半導体レーザ光を使います。この励起光によって、エルビウムが励起され、反転分布の中で信号光によって、1.55umの光が放出されます。イッテルビウムでは、1,075nmの発振を行います。

- 光ファイバーのコア部は、2umから20umと細く、しかも長くすることができるため、表面積が大きくなり冷却が効率が高まって、放出光を増幅するのに好条件になっています。ファイバーレーザでは、このファイバーを10mmから300m程度にして、この中に励起光を入れて光増幅を達成しています。この発想は、大きな成果を生み、高温加工用レーザでは、数十umのファイバー端から50Wクラスの光エネルギーが放出できる装置が完成しています。特殊なもの(高価なもの)では数十kW 出力を持つファイバーレーザも作られているそうです。ファイバーから放出されるビームクォリティも、加工用熱源としては十分に満足いくもので、均一な断面形状(ビーム品質M2〜1.1)を持っています。M2については、ビームの拡がり、M2 を参照してください。

- ▲ 共振原理 - FBG(Fiber Bragg Grating、ファイバーブラッググレーティング)

- 光ファイバーは、くねくねと曲がる性質を持った可撓(可とう)性媒質であるため、はたしてレーザの基本である共振条件(cavity)が形成されるのだろうか、という疑問がわいてきます。たしかに、光ファイバーは、ファイバー内部の全反射によって光を伝搬させることが可能ですが反射条件によっては光路が長くなったり短くなったりと光路長が揃わないような気がします。

- ファイバーレーザでは、ファイバーの入り口と出口に回折機能をもった特殊な構造のファイバーが設けられていて、これでレーザのキャビティ(cavity = 共振器)を満足させています。この回折格子ファイバは、コア部の構造に工夫が凝らしてあって、全反射がおきる際に反射をおこす位置(角度)が特定される構造となっています。これをFGB(Fiber Bragg Grating、ファイバーブラッググレーティング)と言います。FBGは、ファイバー内部に回折格子を埋め込んだような仕組みになっていて、ファイバー自体が回折格子となって希望する波長を精度の良い反射角度で伝達することができます。この原理はイギリスの物理学者BraggがX線回折の研究で明らかにしたブラッグ散乱原理に由来するため、この名前がついています。

- FBGの製作は、ゲルマニア(GeO2)をドープした光ファイバーのコア部を紫外線(波長 λ=250nm)で照射させると、光誘起屈折率変化(Photosensitivity)によってコア部に屈折率の変化が生じて、照射を終えた後も屈折率の変化が変わらずに持続を続けるという原理を応用しています。この屈折率の変化を周期的に作ってやると、コア内部は一種の回折格子を形成するようになります。紫外光で周期的な屈折率変化を起こすには、紫外光を周期的に当てなくてはなりません。これは、照射する紫外光にUVレーザ(エキシマレーザ、もしくはアルゴンレーザ光の2倍波)を使い、このレーザと照射面の間にレーザ回折を起こすための透過型回折格子(位相マスク)を入れると、照射面にUV光(λ250nm)の干渉光が現れて500nm間隔の屈折率変化したファイバーができるようになります。これがFBG(Fiber Bragg Grating)です。

- ↑にメニューバーが現れない場合、

- ←クリックして下さい。

固体グリーンレーザ(Solid-state Laser) (2003.04.19)

- アルゴンイオンレーザの代替として、固体レーザをベースにした緑色の連続発振を行うレーザです。イオンレーザはキャビティが放電管になっていて、これにアルゴンガスなどの希ガスを封入して高圧放電を起こしてレーザ発振を行うのに対し、キャビティに固体ロッドを用い、このロッドを半導体レーザなどの励起光を与えて発振させるものです。性質としてはYAGレーザのような固体レーザに似ています。励起光源を含めすべて固体素子を使うためにコンパクトになり、電源も100VACの壁コンセントを使用できるほど電気を消費しないため急速に需要を伸ばしてきました。固体グリーンレーザの発振器は、Nd:YAGやYLF(イットリウム・リチウム・フッ化物)、YVO4(イットリウム・バナジウム酸塩)、YAlO3(イットリウム・アルミ酸塩)を使っています。Nd:YAGは、ネオジムが1.06umのレーザ遷移を行いますが、母体の材質が変わると発光も若干変わります。固体レーザでは、可視光が赤外光しか出さないのでこれを特殊な光学素子(LBO = 非線形光学素子)に導き入れて半分の波長にします。こうして532nmの緑のレーザ光を取り出します。ネオジムは、反転分布を作るポンプ波長が800nmと703nmであるので赤色から赤外の光源が効率よくネオジムロッドに照射できるように半導体レーザが使われだしています。

エキシマレーザ(Excimer Laser)

- エキシマレーザは、ガスレーザの一種で、紫外レーザ光を発振します。エキシマとは、本来ならば、アルゴンイオンレーザの説明の後に紹介すべきものですが、比較的新しいレーザであるため、YAGレーザの後に紹介することとしました。エキシマレーザは、1970年に初めて発振が確認され、1975年に現在の原型が完成しました。エキシマという言葉は、Excited(励起された)とDimer(二重体)との合成語で、励起された2個の原子または分子が重合してできる分子を意味し、基底状態では通常存在しません。通常、希ガス(アルゴン、クリプトン、キセノンなどの不活性ガス)とハロゲンガス(フッ素、塩素、臭素など)の混合ガスを真空容器の中で放電や電子ビームなどで強く励起すると、基底状態のハロゲンガスと希ガスが励起状態で結びつき、例えば、XeCl*などのエキシマ分子(Excited Dimer=Excimer)を作ります。*は、励起状態にあることを示しています。希ガスは、通常、他の元素と結合することはありません。その希ガスを、無理矢理結合させてしまうのです。その結合する相手に、結合力の強いハロゲンを使います。この結合状態は、強い放電状態の中で希ガス原子が励起するわずかの時間だけに存在します。時間にして10ナノ秒程度です。

- エキシマレーザの励起には、希ガスとハロゲンガスを用いて強烈な高圧放電によって行いますが、この時に同時に放電を促すヘリウムもしくはネオンガスを入れます。このバッファガスの割合は、混合ガスの9割以上を占めています。励起が終わったエキシマは、基底状態に落ちバラバラの原子に戻ります。このようにエキシマレーザは、パルスレーザであり、連続発振は極めて難しいものであることがわかります。パルス発振の周波数は、電源の性能に依存します。高圧スイッチをいかに効率よくたくさん出すかによってエキシマーレーザの発振出力が決まります。現在のところ、一番高い周波数のものは、2,500Hzのものがあります。このレーザの1発あたりのエネルギは、10uJから数Jのものまであり、大きいエネルギのものほど発振周波数は低くなります。以下の表を見てもわかるように、エキシマレーザでは発振波長がλ = 126nm〜351nmと紫外域での発振となっています。

エキシマレーザの発振波長と希ガス元素・ハロゲン元素の組み合わせ

Ar Kr Xe F Cl Br Xe - - 172 351.1 308 281.1 Kr - 146 〜159 248.5 221.1 - Ar 126 135 - 193.2 175.0 - F - - - 157 - -

エキシマレーザは、上に述べたように源発振が紫外線のため量子エネルギが高く、ポリマーのような有機化合物を分解して解離・切断することができます。このため、プラスチックなどの微細加工に使用されています。エキシマ・レーザは、レーザチューブの中で通常では存在しない化合物が、極短時間で生成され消えていく過程の発光であるため、短時間発光のパルスレーザです。パルス巾は、10ナノ秒ないし20ナノ秒と短い反面、そのピーク出力は、数メガワット(数百万ワット)にもなります。したがって、照射された場所から隣へ熱が伝導する時間がなく、熱影響部の巾は数十ナノメートルと狭いため熱の影響を受けやすいポリマー等の加工に秀でています。強力な紫外線パルスエネルギを出す特徴が、紫外光により励起蛍光現象を誘導する応用に使われ、LIF(Laser Induced Fluorescence = レーザ励起蛍光法)分野では確立されたシステムとなりました。エキシマ・レーザを使って励起された蛍光像は、単発の画像でしかも暗いため、光増幅装置(イメージインテンシファイア、I.I.)を組み合わせた35mmフィルムカメラ、デジタルカメラ、(cooled)CCDカメラで記録されます。レーザ装置は、比較的大きく、実験現場での導入には、設置レイアウトを事前に検討する必要があります。また、使用するガスも有毒なため、取り扱いには注意を要します。

1996.6月ドイツミュンヘンのレーザショーに出展されたエキシマレーザ。 右側が可視化エンジン。4気筒全てに可視化のためのピストン加工が施されている。

- ↑にメニューバーが現れない場合、

- ←クリックして下さい。

銅蒸気レーザ(Copper Vapor Laser)

- 銅蒸気レーザは、金属蒸気レーザの分野に属するレーザで、高い発振周波数を誇るパルスレーザです。レーザストロボとも呼ばれています。金属(特に銅、金)を1,400度の融点近くまで加熱してレーザチューブ内を金属蒸気で満たし放電を起こすと、電子によって金属原子が励起され、基底状態に落ちる際に光を放出します。金属レーザでは、銅が安価で出力も強いことから、銅蒸気レーザが一般的です。発振波長は、511nmと578nmの2波長で、蒸気温度によって発振比率が異なり、温度が高いほど578nmの発振が強くなります。

金属蒸気レーザは、金属を融点にまで加熱して蒸気を発生する必要上、レーザ発振までに1時間ほどかかります。チューブキャビティ内には金属粒が点在し、チューブ内に封入されているネオンガスを仲立ちとして放電が行われます。ネオンガスの放電によってプラズマチューブ内の温度が上昇し、金属が融点に達した時点(銅蒸気レーザで約1400度)で、チューブキャビティに金属蒸気が充満し、レーザ発振が開始されるようになります。銅蒸気レーザは、発振ゲインが高く、プラズマチューブだけでもレーザ発振が可能です。このことは、銅蒸気レーザを多段に組み上げて大出力レーザを構築する上で優れた特性となっています。この特徴を生かして、ウラン濃縮での同位体分離用光源として400Wのレーザシステムが構築されています。

- 15W出力の銅蒸気レーザでは、1パルス当たりの発光エネルギが1.5mJでピークエネルギが70kWに達します。ピークエネルギが70kWという値はどういう意味をもっているのでしょう。平均出力が15Wのレーザは、実は、その5000倍も強い光を出しています。ピークエネルギを平均出力で割ってやるとその比が求まります。1秒間に10,000回の割合で発光している銅蒸気レーザ光は、発光時間が30nsと短いため、発光間隔と発光時間の比(Dutyと呼んでいる、いわゆる隙間の間隔)は、1/3,333(0.03%)となっています。こうしたパルス発光レーザは急峻な強い発光をもった光であることがわかります。従って、平均出力が低くてもピークエネルギが高いため、金属を容易に切断することができます。太陽光をいくら集光しても金属を切断するとことは容易ではありませんが、15W出力のレーザでは、ピークエネルギが高ければそのような芸当が可能になるのです。

- 次に、銅蒸気レーザのパルス光をアルゴンレーザの連続光と比べて見ましょう。4WのアルゴンレーザをAOM素子を用いて0.5usのシャッタ操作を行う場合、そのエネルギは、

- 4W x 500 x 10-9s x 0.8 = 1.6 μJ ・・・(L-19)

- 1.6μJとなり、先に述べた10,000Hz発振、平均出力15Wの銅蒸気レーザの光に比べて約1,000倍小さい値になります。1,000倍の明るさと30nsパルスの短時間発光は、高速度カメラ用の光源、特にレーザライトシート用の光源として有効です。

- 銅蒸気レーザがなぜパルス発振であるかの理由には、大きく二つあります。一つには銅の蒸気圧力を一定にするためにはパルス発振が最も制御しやすいこと、もう一つは、銅原子に電子を衝突させ上位レベルに引き上げるには強いピークエネルギが必要なためパルス発振によらざるを得ないためです。

- このパルス発振であることが逆に銅蒸気レーザの特徴になり、他のレーザでは得られない応用を生み出すことになりました。

- 金属蒸気レーザは、取扱が難しく運用費用もかかるので、市場を席巻するには至っていません。そういう事情もあってか、レーザに関する日本語の学術図書の中で、金属レーザについて述べられているのは皆無です。しかしながら、レーザストロボと言われるだけあって、流れの可視化をはじめとした高速度カメラ用光源としては貴重な光源であり、且つ、レーザライトシート、光ファイバ光源、色素励起光源としてヨーロッパや米国の研究機関ではよく使われています。

- 銅蒸気レーザは現在の所、平均出力10Wから200Wクラスまでが市販されています。

- 歴史的経緯を述べますと、銅蒸気レーザは、1966年、米国のW.T.Walterにより開発され、ウラン濃縮プロジェクトに使用されました。ウラン濃縮は、遠心分離法と呼ばれる遠心分離器を用いた同位体の分離が主流でしたが、コストが高いためレーザによる同位体分離法が開発され、色素レーザをたたくポンプソースとして銅蒸気レーザが使われました。原子力を重要なエネルギ源とするアメリカ、イギリス、フランス、日本等は、国策として銅蒸気レーザの開発に乗りだしています。米国では、1978年にVenus Laser Systemという名称でGE(General Electric Co.)社がローレンスリバモア研究所(LLNL)に32基の15Wレーザを導入しました。日本では、東芝、三菱が日本のプロジェクトのため銅蒸気レーザを国産化しました。また、学術用としては、1988年に日本電気が10W出力10,000Hz発振のレーザを市販化し、1991年には石川島播磨重工業も流れの可視化用ストロボ光源として、銅蒸気レーザを開発しました。米国では、1960年代後半にGE社により開発された銅蒸気レーザを、Plasma Kinetics社、Meta laser社の手により製品化されました。ヨーロッパでは、Oxford大学のColin Webb博士が銅蒸気レーザの基礎研究を経て、1980年Oxford Lasers社より市販化しています。現在、銅蒸気レーザの主な応用は、ウラン濃縮同位体分離のポンプソース、レーザライトシートをはじめとする高速度カメラ用ストロボ光源、10um程度の金属・セラミクスの微細穴加工を行う加工熱源、大気中オゾン検出用OHラジカル測定用ポンプソース、ステージの効果照明として使われています。電源は、15Wクラスでは単相200V、15Aで空冷のものが市販されています。

■ パルスガスレーザの心臓部 - サイラトロン(Thyratron) (2003.08.08記)

- ガスレーザを発振させるには、レーザキャビティ内で強い放電を起こさせなければなりません。この放電を起こさせるためには特殊な電気能動素子が必要です。これがサイラトロンと呼ばれるものです。サイラトロン(Thyratron)は、電子管(真空管)の一種で3極真空管の仲間です。サイラトロンの構造は、一般の真空管に極めて似かよっており、ヒーター電極と制御グリッドから構成されています。サイラトロンは、もともとはレーダーの高出力変調素子として開発されました。高周波で高圧、大電流スイッチング(50KHz、20KV、1KA)を行う電子素子として、レーダ装置やX線発生装置に使われ、レーザの分野でもエキシマレーザやパルスYAGレーザ、銅蒸気レーザなど高周波パルス発振を行うレーザに使われています。半導体素子であるサイリスタ(Thyristor)は、3極真空管のサイラトロンからつけられた名前で、ゲート信号で電流を流したり止めたりする働きを持つものです。サイリスタは、1958年、米国GE社が開発したp型半導体とn型半導体をそれぞれ4層以上重ね合わせて作ったSCR(Silicon Controlled Rectifier)と呼ばれる半導体スイッチング素子の別名で、3極真空管サイラトロンに極めて似ていたことからサイリスタ(Thyristor)という言葉が生まれました。サイリスタも高周波、高電圧、大電流制御を行う半導体素子で、電車のモータ制御に使われていますが、サイラトロンはサイリスタよりもはるかに高い繰り返し周波数、高い電圧、大電流が要求されるところに使われています。レーザの発振素子として、サイラトロンに変わるべく半導体素子の開発が進められていますが、電子管(サイラトロン)を凌駕する性能と耐久性を持つものは今一歩の所にあるようです。

- サイラトロンが一般の真空管と違っているのは、チューブ内部に少量の水銀が封入されていることです。また、高周波応答用のものにはチューブ内に水素が封入されています。サイラトロン内の水素のガス圧を一定に保つため、リザーバーとしてリチウムハライド化合物を用いています。リチウムハライド化合物は一種の水素吸蔵合金で、ヒータによって一定の温度が保たれ、チューブ内の水素ガス圧を一定に保つようになっています。

- サイラトロンに水素ガスなどのバッファガスを封入する目的は、素子に流れる電流特性(容量)を向上させるためです。熱陰極(Cathode)から放出された熱電子は、雪崩効果(Avalanching)を引き起こすため、いったん流れ出した電流を急速に止めることは困難です。封入したガスは、この雪崩効果を抑制しスイッチング機能を向上させる働きがあります。つまり、サイラトロンのグリッドに正の電圧が加わった時(電流が流れるとき)、イオン化された水素ガスがカソードの回りに集まり電荷キャリアを増加させる働きを担い、サイラトロンの2番目のグリッドのスイッチ機能がOFFになる際に、アノードに印加されている高電圧がカソードに飛び火しないようにシールドする効果をもたらします。こうした効果は、スイッチング性能に格段の効果をもたらしました。

- サイラトロンの寿命は、チューブ内に封入された水素がチューブ壁に吸収され、リザーバーからの水素供給がストップされた時となります。この寿命として、10,000時間程度が一般的ですが、銅蒸気レーザ用では高周波数発振のため寿命は短くなり、1,000〜3,000時間となります。寿命がきたサイラトロンはスイッチングが正常に行われず、レーザ出力が低下し、正常な発振ができなくなります。サイラトロンは、保守部品としては比較的高価です。

- 銅蒸気レーザは、サイラトロン、銅、ネオンガス、レーザチューブなど、他の固体レーザに比べて保守費用がかかるため、極めて限られた範囲でのみその役割を果たしていて、多くは、固体レーザや半導体レーザに譲りつつあります。

- ■ 銅蒸気レーザの応用例

- Oxford Lasers 社 銅蒸気レーザ空冷15W、30nsパルス、10,000Hz発振。

- レーザシート光学系レイアウト

レーザシート光学系と高速度カメラ(Kodak HS4540)による組み合わせ撮影。- 撮影対象は空気の流れの可視化。

- 銅蒸気レーザ光源を使った高速度写真サンプル(Oxford Lasers Ltd社提供)

- 高速噴流体に蛍光トレーサを入れレーザライトシート手法により、7000Hzで10パルスの多重露光。

- 粒子が流れて見えるところが速度が速い。

- 撮影:Prof. Katz - Johns Hopkins University

- 銅蒸気レーザ光源を使った高速度写真サンプル(Oxford Lasers Ltd社提供)

- 左:ディーゼルエンジンの噴霧及び着火燃焼。カメラは16mmフィルム高速度カメラ。撮影:Prof. Winterbone - UMIST

- 右:火炎のレーザライトシートによるサンプル。トレーサはすすによるミー散乱。

- 撮影:The University of Stuttgart's Institute of Physical Electronics

- 天文台から夜空に放射される銅蒸気レーザ光。

- 大気圏外100kmに拡がっているナトリウムイオン帯(薄膜、Sodium ion belt。小隕石が落下する際の焼失で生成される)に向かって放射された光がナトリウムイオンで散乱され、同じ天体望遠鏡に戻される。

- この間、大気の揺らぎによってレーザ光波面が歪む。

- 天体望遠鏡の主鏡(Primary Mirror)は、adaptive opticsといって大気の揺らぎを主鏡により補正するためのアクチュエータが取り付けられている。

- この装置は、レーザ光からの大気の揺らぎのデータをコンピュータによってリアルタイムに主鏡にフィードバックさせ大気の揺らぎを補正する。

- 地上にいながら大気圏外で設置した天体望遠鏡クラスの解像力を得ることが可能。

- 高出力、高周波数の銅蒸気レーザが理想のレーザ。

- ユーザ:The Starfire Optical Range, Phillips Laboratory (Oxford Lasers Ltd社提供)

- 参考資料:「Financial Times」10 Sept. 1996

- http://www.coseti.org/lasrstar.htm ←S自動車のY氏ご提供

- 1999.7.7 この日付以前の上記記述で、「大気の揺らぎ補正」の説明について誤りがありました。このご指摘は、S自動車のY氏からメールでいただきました。感謝申し上げ訂正致します。

- 微細加工にも銅蒸気レーザ光が利用される。

- 銅蒸気レーザは可視光でピークパルスが高いので、金属の微細加工に適している。

- 1mm厚のステンレスのチューブに20ミクロン巾でカッティングをしている。

- 写真提供:Oxford Lasers Ltd社

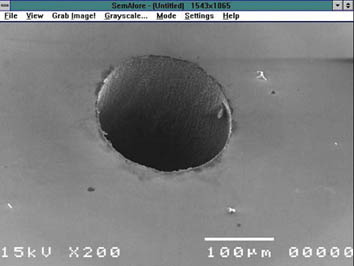

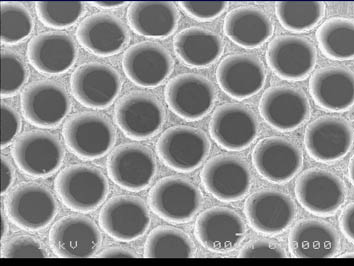

- 左:シリコンにあけられた150ミクロン径の穴。

- 右:ホール直径以下に近接加工された微少ホールのアレンジ。

- GEC Marconi社では熱伝導率の高いダイアモンドに銅蒸気レーザ光を使って

- 上記のような微細穴加工をする研究を行っている。

- 写真提供:Oxford Lasers Ltd社

ヘリウム・カドミウムレーザ (1999.4.10)

- ヘリウム・カドミウムレーザはak間銅蒸気レーザと同じ金属レーザに属するレーザです。カドミウムは、本来青色の発振をしますが、ヘリウム・カドミウムレーザの特徴は、ヘリウムイオンの赤と緑色発光、カドミウムイオンの青色発光を同時に発振させて三色混合の白色光源が得られるものです。

- もう少し詳しく述べますと、カドミウム金属をヘリウムガスの雰囲気キャビティの中でヘリウムを媒体として放電を起こし加熱しさせることにより、金属蒸気になったカドミウムイオンが励起され、

- λ=441.6nm

- の発振が得られます。ヘリウムからは、青と緑の4線

- λ=636.0nm

- λ=537.8nm

- λ=635.5nm

- λ=533.8nm

- が発振されます。これを1本のビームとして混合させると、人間の感じる視感度に近い出力バランスの白色レーザーが得られます。

- 白色レーザを研究されてきた先生に、茨城大学工学部メディア通信工学科藤井寛一教授がいらっしゃいます。

- 先生が写研と共同開発したへリムカドミウムレーザについてまとめた論文

- Full color printer with a He-Cd+ white-light laser

- Masatake Takashima, Sadami Okada, Hiromi Nishiyama, and Matdusa, Shaken Media Research Insititute, Shaken Co.Ltd.

- Kan-ichi Fujii, Department of Electrical Engineeringl, Faculty of Engineering, Ibaraki University

- Scientific Instruments, Vol.62, No.5, May 1991, pp.1238-1245

- には、白色ヘリウム・カドミウムレーザについての詳しい説明があります。

- 彼らがレーザプリンタ用に開発したレーザの出力は、白色4mWで、赤色1mW、緑1.5mW、青色1.5mWのバランスで出力されてます。

- カラーレーザプリンタの光源に使うため、R.G.B.3本のラインにそれぞれAOM(Acoust - Optical Modulator : 音響光学素子)を設けて出力バランスを調整して希望する光強度が得られるようになっています。

- 非常に興味あるレーザ光源ですが、総合出力が4mWと小さいため、高速度カメラ用撮影光源としては注意が必要です。

- ↑にメニューバーが現れない場合、

- ←クリックして下さい。

色素レーザ(Dye Laser) (2003.08.04追記)

- 色素レーザは、使用する色素が液体であるので液体レーザということができます。液体の中の色素は、炭素と水素を成分とする高分子でレーザ発振をします。レーザの発振が確認されている色素は500種類ほどあると言われていて、その発振波長は300nm〜1,200nmです。色素はアルコールに溶かして使われ、一つの色素から発振される波長域は50nm〜100nm程度です。色素は、いわゆる蛍光体です。蛍光体は、短い光を受けて長い光を放出する特性があります。色素レーザに使われる代表的な色素は、クマリン色素で、その中でもrhodamine(ローダミン)が有名です。ローダミン6Gは、560nm〜650nmの発振が行えます。この色素は、橙色の色素で、たくあんの着色にも使用されているものです。色素は、比較的簡単に発振を起こすことができ、フラッシュランプを利用して発振するレーザも作られましたが、フラッシュランプには紫外線が多く含まれこれが色素を極度に劣化させたり、また、立ち上がり発光の速いフラッシュランプでないと十分な励起が得られないため、現在では、レーザ光を励起光源として用いることが一般的になっています。ポンプソース(励起光源)としては、ピークエネルギの高いYAGレーザや、エキシマレーザ、銅蒸気レーザなどを使っています。YAGレーザは、原発振が1.06umの赤外なので、このままでは色素を励起することはできないため、非線形光学結晶で第二高調波(1/2波長)、第三高調波(1/3波長)を使っています。アルゴンレーザを使う場合は、Q-スイッチを用いてピークエネルギを高めて使用します。色素レーザ自体は、波長の広い範囲のレーザ発振を行うことができますが、発振器内部に回折格子を組み込んで希望する波長を取り出す、いわゆる可変波長発振レーザとしての特徴があるため、希望する波長を取り出したいレーザ光装置としての特徴を持つレーザです。色素レーザでは、非常に線幅の狭い波長を得ることができるので、ラマン分光やLIF(レーザ励起蛍光法)などに利用されています。色素は、エネルギ密度の高い励起光源にさらされるため、ダメージを受けやすく(寿命は、数十時間〜数百時間)、ダメージを抑えるため、循環ポンプでセルの中に送り込んで循環させ、そのセル内にポンプソースレーザを集光させます。したがって、色素は消耗品となります。色素レーザのメーカには、ドイツのLambda Physik社、カナダのLumonics社があります。

- 最近は、色素溶液に代えて、波長可変固体レーザと非線形光学素子を用いて波長を選択するタイプも開発されました(Spectra Physics社モデルMOPO)。

波長可変固体レーザ (2003.07.14)

- レーザは、単一波長発振するものがほとんですが、中には広い範囲の波長に対して光を誘導放出するものがあります。固体レーザは、母体結晶と発光原子の原子間距離を変えて相対的位置関係を変化させ、いろいろなエネルギ準位を作ってやると、励起される準位と下位準位に落ちるレーザ遷移に巾ができるため、広い巾でレーザ光を放出するようになります。広い範囲での波長が発振されるので、希望する波長を取り出すには、プリズムを用いたり、エタロンを使用して希望する発振波長を取り出します。また、これらのレーザは、赤から赤外域での発振が主なので、短い波長が欲しいときには非線形光学結晶を用いて半分の波長を取り出します。

名称 発光原子:ホスト結晶 発光波長(nm) アレキサンドライト Cr:BeAl2O4 701 - 858 フッ化マグネシウム Co:MgF2 1750 - 2500 GSGG Cr:d3Sc2Ga3O12 740 - 850 エメラルド Cr:Be3Al2(SiO3)6 729 - 842 フォーステライト Cr:Mg2SiO4 1167 - 1345 LiCAF Cr:LiCaAlF6 720 - 840 LiSAF Cr:LiSrAlf6 780 - 920 タリウムYAG Ta:YAG 1870 - 2160 チタンサファイア Ti:Al2O3 660 - 1180

▼ アレキサンドライトレーザ(Alexandrite Laser)

- 波長可変固体レーザの最初のものが、アレキサンドライトレーザです。発光原子はクロムで、アレキサンドライトと呼ばれている結晶の中にクロム原子が0.01%〜0.4%入っています。このレーザは、現在の所、実験室レベルでの発振しかできません。アレキサンドライトは、1830年、当時ロシア帝国だったウラル山脈のエメラルド鉱山で発見されました。この鉱石は不思議な属性を持っていて、昼間見ると緑色であるのに、夜、ローソクの燈火にかざすと赤色に変わって見えました。この不思議な発光をする宝石は大いに注目され、当時のロシア帝国皇帝ニコライ1世に献上されたそうです。献上された日が、皇太子アレキサンドル2世の12才の誕生日であったため、アレキサンドライトという名前がついたそうです。

▼ チタンサファイアレーザ(Ti:Sapphire Laser)

- 波長可変固体レーザの代名詞になっているのがチタンサファイアレーザで、多くの市販品が出回っています。発振波長は660nmから1180nmと広く、ポンピングソースとして500nmの強力な緑色レーザが必要なため、アルゴンイオンレーザ、Nd:YAGレーザ、銅蒸気レーザを使います。

- また、波長可変固体レーザでは、非常に短いパルス光を作り出すことができます。一般に、単一波長発振のレーザより発振幅の広いレーザの方が発振するレーザの発光幅が狭く、その関係は、以下の式で知られています。

- t = 0.44 / Δν ・・・・(L-20)

- t: 発光パルス幅(秒)

- Δν: 発振周波数範囲(Hz)

- 単波長発振で特徴のある(それゆえに測長器として利用されている)ヘリウム・ネオンレーザのΔνは、波長範囲で0.002nm、Nd:YAGで0.2nm、ガラスレーザで15nm、色素レーザでは約80nm、Ti:サファイアレーザで約400nmのバンド幅を持っています。超短パルス発光は、従来は色素レーザが使われていましたが、最近はTi:サファイアが主流になっています。

- Ti:サファイアレーザでは、11フェムト秒(10-11秒)の発光ができます。

- ↑にメニューバーが現れない場合、

- ←クリックして下さい。

半導体レーザ(Laser Diode) (2003.08.14追記)(2009.03.09追記)

- 半導体レーザは、近年急速な進歩を遂げているレーザで、レーザダイオード(Laser Diode = LD)とも呼ばれています。小型で取扱が容易なことから、身の回りにたくさん使われだしています。身近なところでは、CDプレーヤー、DVDプレーヤー、プレーステーション、スーパーマーケットのレジにあるバーコードリーダ、レーザポインタ、レーザ測距儀、レーザプリンタ、光通信光源などに使われています。また、レーザそのものを発振させるための励起光源として、コンパクトで使いやすい半導体レーザが使われています。半導体レーザは、小型で取扱が良いことから、早くから熱心な研究が続けられていましたが、発振波長が赤外域から可視光への進展が思うように行かず、また、常温での連続発振が難しい、大出力化が難しい、耐久性が課題、などの問題があって、実用化までに長い道のりがありました。しかし、近年は、半導体製造技術の急速な発展とともに、品質の良いレーザが作られるようになり、可視光レーザ、高安定出力、大出力レーザができるようになりました。

■ 半導体開発の歴史

- 半導体レーザそのものの発想は、レーザ実現が間近になった初期の頃からあったそうです。1958年に、ショーロウとタウンズがレーザを着想し、その特許を申請する以前の1953年に、フォンノイマン(Johann Ludwig von Neumann、1903-1957)は、友人に宛てて半導体中から誘導放出はできないか、そしてそれを増幅できないか、という議論をしています。比較的早い時期から半導体レーザの着想はあったようです。1957年には、日本の東北大学の西澤潤一博士が半導体を用いたメーザを着想し特許を申請します。この特許の中味には、現在の半導体レーザの原型、すなわち、半導体素子の基本原理であるp-n接合面を使って、レーザ発振に必要な反転分布が形成することができ、結晶の「へき開」によって、レーザの共振条件が形成できるという原理が描かれてあったそうです。

- 半導体レーザの開発は、ルビーレーザの発振に遅れること2年の1962年に訪れます。驚くことに、この年に集中して、米国の4箇所から半導体レーザの発振成功の知らせがあったのです。その4箇所とは、

- ・ GEのホールら、

- ・ IBMのナザーンら、

- ・ イリノイ大のホロニアク

- (Nick Holonyak: 1928〜、トランジスタを発明したベル電話機研究所のJohn Bardeenの愛弟子)ら、

- ・ MITのクイストら

- の4研究機関でした。これをみても、技術開発のすさまじさがわかります。当時、半導体レーザは、普通の温度環境では発振できず、素子を77K(約-200℃、液体窒素冷却)の低温に冷やさなければなりませんでした。また、当時の半導体レーザは、連続で発振することもできず、単発のパルス発振でした。休み休みの発振だったわけです。発振が成功した当時の半導体の組成は、GaAs(ガリウム・ヒ素)を用いたホモ接合でした。

- 半導体は、それを正しく動作させる場合、熱雑音をいかに抑えるかが宿命的課題になっています。熱によって電子が思うようなふるまいをしてくれないため、熱雑音を抑えるために素子を冷やす必要があるのです。また、連続で発振させると当然素子の温度が上がってくるので、こうした熱対策も必要でした。常温で発振させるためには、熱雑音に関係ないくらいのエネルギギャップのとれる半導体材料を使う必要があり、その材料開発が待たれていたのです。また、光増幅を行いやすいように、半導体内部で光を閉じこめる構造の(ちょうど光ファイバの構造のような)材料が求められていました。

- 光を閉じこめる構造に対する回答が、以下にも詳しく述べるダブルヘテロ構造という半導体の発想と製造手法の発明でした。ダブルヘテロ構造による半導体レーザは、1963年に、クレーマー(Herbert Kroemer)によって提案されますが、実用になったのは7年後の1970年で、米国Bell電話機研究所の林巌雄博士(はやし いずお:1922.05.01〜2005.09.26、東京大学卒、東大原子力研究所 - マサチューセッツ工科大学 - ベル電話機研究所 - 日本電気中央研究所-通産省工業技術院)と、ロシアのアルフェロフの手によってなされました。この年に(ダブルヘテロ構造の半導体製造技術によって)、初めて室温で、しかも、連続で発振する半導体レーザが開発されたのです。その後の半導体レーザの発展はものすごく、高出力、短波長発振、長寿命、高安定性、低価格へと改善が続けられました。

- 半導体レーザの半導体材料は、発光ダイオードと同じであり、発光波長も赤外発振から赤色域、青色域へと開発が進められました。発光ダイオードと異なり、半導体レーザでは、レーザ発振を行うため、発光面の両端を「へき開」(結晶面に沿って結晶を割り鏡面を作る)処理して、発振条件を満たしています。また、光の増幅を行う半導体結晶の中心部(活性層)は、光が全反射して外にもれないような、ちょうど光ファイバーのように、活性層とクラッド層の双方について屈折率を変えた構造になっています。この全反射の構造(光の閉じ込め)に、ダブルヘテロ構造がまことに都合がよかったのです。発振キャビティ構造以外は、発振波長も取り扱いも発光ダイオードとほとんど同じで、発光ダイオードの良さを引き継いでいます。

- 半導体レーザは、構造上、レーザ発振を司るキャビティを長く取ることができないため、発振した光は平行に進まず、20°〜40°の範囲で拡がります。また、半導体レーザ光の拡がりは、通常は楕円形状で、水平角8°、垂直角30°の拡がりとなっています。レーザの発振領域(出力窓)は、2〜10μmと小さいために点光源と見なすことができ、コリメータレンズを挿入すれば平行ビームを得ることができます。レーザポインタは、半導体レーザにコリメータレンズを組み合わせたもので、3mほどの位置を指し示すのに都合良くできています。シュリーレン撮影の点光源にも使用できそうですが、干渉(スペックルノイズ)が出やすい欠点を持っています。光ファイバーとの組み合わせでは良い結果が出ているため、ファイバライトとしての利用価値が高いレーザです。半導体レーザから射出される半導体レーザは、簡単な直流電源で発振することができ、数KHZのパルス発光も可能です。価格も、数千円の低価格から入手できます。市場に安価に出回っている半導体レーザは、本来は通信用、光ディスク用の光源のために赤外発光のものが多いので、購入に際しては発光波長を確認する必要があります。大出力レーザも、市場に出始めていますが高価です。可視光(λ=670nm〜690nm)では3W出力の半導体レーザが市販されています。光通信用のものでは、変調周波数が50GHzまで可能です。

■ 半導体レーザの材料 (2006.04.09追記)

- 半導体レーザの発光材料は、発光ダイオードと極めて似通っています。半導体構造がなぜ発光するのかは、発光ダイオードの項目に詳しく触れていますのでそちらを参照下さい。半導体の発光は、素子を構成する接合した2種類の半導体間のエネルギーギャップ(Eg)が大事な意味を持っています。半導体素子は、p型とn型の二種類の構造を持つ半導体を分子レベルで接合させたもので、その働きは、ダイオードに代表されるように、電気を一方向に流す働きがあります。その発展として、トランジスタのように電流増幅を行う働きや、高速スイッチングできる働きを持つ素子が作られました。半導体素子は、電気を流すとき、その方向性(極性)も大切なのですが、それと同時に、ある電圧以上をかけないと流れないという性質をもっています。これは、半導体素子がp-n接合であるため、電流を流すには、素子に一定以上の電圧を加えて電位の閾(しきい)を超える必要があるのです。その閾値は、半導体素子の材料で異なり、シリコンベースの半導体素子で0.6V、ゲルマニウムは低くて0.3Vとなっています。この閾電圧が、先に述べたエネルギーギャップ(Eg)と呼ばれるものです。この電位差は、スイッチング素子として使用する場合にはエネルギロスとなり、発熱の原因となるためあまり好まれない特性です。コンピュータの発熱の多くが、CPUやメモリ内のシリコントランジスタの閾値の電圧と流れる電流の積で求まる電力の総和なのです。集積回路では実にたくさんのトランジスタが組み込まれていますから、閾値電圧は、バカにできません。各トランジスタで、0.6Vの閾値に通過する電流を掛け合わせた電力が消費され、これが発熱となって放出されます。

- 発光ダイオードは、トランジスタと違ってこの閾値電圧を積極的に利用したものです。ただし、その閾電圧もシリコンをベースにしたものでは、光を出すことができず、エネルギギャップの大きな半導体材料が使われます。エネルギギャップと発光波長の関係は、

- λ = 1240 / Eg ・・・(光と光の記録 - 発光ダイオードで既述)

- λ: 発光ダイオードの発光波長(nm)

- Eg: 半導体材料のエネルギギャップ(禁制帯幅)(eV)

- で求まり、エネルギギャップが大きいほど波長の短い(可視光)光が放射されることがわかります。上の式から、シリコンダイオードは、波長 λ = 2000nmの遠赤外放射であることがわかります。

- 1962年、半導体レーザが発振したときの素子は、ガリウムヒ素を用いた半導体でした。このエネルギギャップは、1.43Vであるため867nmの赤外発光を持っていました。可視光(λ = 760nm 〜 380nm)を発する半導体のエネルギギャップ(禁制帯幅Eg)は、1.63eVから3.26evが必要で、この範囲にある半導体結晶探しと製造手法の確立が、発光ダイオード及び半導体レーザの大きな研究課題となりました。その結果、可視光領域の半導体素子が開発され、780nm帯(赤外)= AlGaAs、1.3um帯(赤外)= InGaAsP、0.6um(赤)= AlGaInP、0.5um帯(緑)= ZnSe、0.4um帯(青)= GaN が作られました。興味あることに、これらの半導体材料は、すべて日本の研究機関で開発され、実用化されたものです。

- 話が少し細かくなりますが、エネルギギャップ(Eg)が大きい半導体素子であればすべてが可視光を発するというわけではありません。二つの半導体のエネルギ準位の位置、これを波数と呼んでいますが、両者の波数が揃った位置で放射されるエネルギーが光となり、それ以外は、音や熱などのエネルギーとなります。このエネルギーを、光のフォトンと区別してフォノン(phonon = 格子振動)と呼んでいます。波数は、kという記号が与えられ、k = 2π / λで示されます。この値は、電子波の空間的な振動状態を示すもので、半導体のエネルギ発光を見る際の一つの要素となります。フォトンを伴うエネルギー放射ができる半導体発光を、直接遷移型発光と言い、フォノンを伴う半導体発光を間接遷移型発光といいます。間接遷移型は、一般的に発光が弱く効率が悪いので、特別の不純物を導入し励起された電子をいったんこの不純物で束縛して、これから発光を促すエネルギーに変換させています。黄色や緑の発光素子は、間接遷移型であるガリウムリン(GaP)で作られています。

- 発光ダイオードの項目でも少し触れていますが、半導体素子を使った発光は、通常の白熱電球とは違った発光をします。すなわち、半導体素子は、色の指向性の強い単色発光であり、消費電力の少ない低電圧での発光です。これは、半導体素子の発光のメカニズムが、白熱電球のような加熱発光のメカニズムと違うからです。白熱電球は、発熱体を通じてジュール熱により加熱発光します。この発光は、黒体のエネルギ放射とほぼ同じで赤外から可視光にいたるまで連続的にエネルギが放射されています。半導体素子では、電子はn型半導体からp型半導体へ流れ、その流れ方は電子を蓄えるn型半導体の結晶構造と、電子を受け入れるp型半導体の結晶構造のエネルギ準位で一意的に決められてしまいます。そうした理由から、発光ダイオードでは、色の指向の強い単色発光となっているわけです。このことは、レーザが原子レベルで電子のエネルギー準位が決められていて、特定の光を放射するのと極めて似ています。発光ダイオードは、下地としてレーザ発光する素性を十分に兼ね備えていたことになります。

- 夢の青色半導体レーザの開発:

- 半導体発光素子が開発される中で多様な可視光領域のものが作られ、そのほとんどが日本の研究機関で開発されたことはとても興味深いことです。多様な発光波長を持つ半導体レーザが使用できることは、それらのレーザを使った応用分野が拡がることを意味しています。特に、青色半導体レーザは製造がとても難しく、20世紀中には無理だと言われていました。青色半導体レーザがなぜ有望視されていたのかというと、光ビームは短波長であるほどビーム径を絞ることができるためです。青色半導体レーザを例えばDVDの書き込み読み出しに使えば、同じ大きさのディスクを使ってより細かなビットを穿つことができるようになり、その結果、高密度の記録・再生が可能になるためです。2003年には、青色半導体レーザ(赤外半導体レーザにSHG素子を付けて半分の波長にしたものもある)を用いたDVD(青色レーザを使っていので、ブルーレイディスク = Blu-ray Diskと名付けられた)が発売されました。この装置は、デジタルハイビジョン放送を2時間に渡って録画できる容量、すなわち、21.6GBを持っています。通常のDVDが5GB程度の容量ですから4倍の高密度化になっています。半導体レーザの色を780nmの赤外から405nmの青色に代えるだけで、4倍の記録密度の向上が達成できるわけです。

- この青色半導体レーザには、材料に窒化ガリウム(GaN)が使われています。半導体で青色を出すには、バンド・ギャップ(Eg)といって、エネルギ準位の高い半導体材料を使わなくてはなりません。400nm〜480nmの発光を促すには、Egが3.1eV 〜 2.6eVを持つ半導体が必要なのです。これに適した材料がGaNであったのですが、その製造は極めて困難だと言われていました。この製造に世界で初めて成功したのが、徳島にある日亜化学工業で、1995年に当時研究員であった中村修二氏の手によってMOCVD結晶成長技術を進化させた手法が確立し、青色レーザが誕生しました。

- ■ 窒化ガリウム材料と半導体素子

- GaN材料は、1970年に、名古屋大学の赤崎勇先生(1992年名古屋大学名誉教授、名城大学教授)が研究に着手されていましたが、大きな注目を集めるには至っていませんでした。赤碕先生の取り組みは当時の技術常識では途方もない夢のような取り組みだったのです。というのも、当時、GaNを結晶成長させるだけの良い基板がなかったからです。その上、GaNはp型にするためのドーピング技術が困難で、p-n接合によって初めて発光が可能になる半導体発光素子にあっては、理論的には可能であるものの実現が絶望視されていた材料だったのです。

- 窒化ガリウムを使った半導体素子は、まず発光ダイオードで完成を見ます。

- 1985年に、豊田中央研究所と名古屋大学名誉教授の赤碕勇先生が科学技術振興機構の援助のもとで青色発光ダイオードの開発に成功し、1986年、(株)豊田合成が青色発光ダイオードを実用化します。2000年以降、高輝度の青色発光ダイオード、白色ダイオードが市販化されるようになりました。

- 赤碕勇先生は、名古屋大学工学部に教授として戻られる前の松下技術研究所時代に、青色発光ダイオードの研究を続けておられ、MIS(Metal Insulator Semiconductor)構造での窒化ガリウムによる青色発光を成功されています。青色発光ダイオード開発に立ちはだかる大きな問題は、ダイオード構造でした。半導体構造は、MIS構造ではなくPN接合にした青色発光ダイオードでなければなりませんでした。MIS構造というのは、最近、MOSという半導体で有名になっている金属酸化膜を利用した半導体のことで、金属→絶縁物(酸化膜が多い)→P型(もしくはN型)半導体という構造になっています。MIS構造は、PN接合のようにP型とN型を同時に生成する必要がないので製造しやすい反面、発光ダイオードとしての応用範囲(例えば半導体レーザへの進展など)が限られてしまうという問題がありました。反面、半導体レーザへの転用がきく窒化ガリウムを使ったPN接合型の青色発光ダイオードの製造は、格子定数という結晶間距離が他の材料と違うために、サファイアなどの基板の上に結晶を成長させる製造プロセスが困難とされていました。赤碕先生は、その問題をバッファ構造を作ることで相性の悪い窒化ガリウムとサファイア基板の結合を成し遂げました。バッファ構造こそ、窒化ガリウム材料のダイオード製作になくてはならない技術だったのです。

- 同じ時期、1985年、日亜化学の中村修二氏によるGaN材料の青色発光ダイオードができています。

■ 半導体レーザの発振構造その1 - ダブルヘテロ構造(Double Hetero Junctions)

- 半導体レーザの本を読んでいますと、半導体構造がダブルヘテロ構造になっている、などという記述がたくさん目に止まります。このダブルヘテロ構造なるものはどんなものなのでしょう。ヘテロという構造自体がピンときません。ヘテロ(Hetero)という言葉の意味は、もともとは「異種の」とか「異質の」とか「異教の」という意味があります。この言葉は、ギリシャ語のheter(o)から来た言葉で、英語のotherの語源ともなった言葉です。学術用語は、ギリシャ語が好きなのでこの言葉の名前がついたのでしょうか。同じような言葉で、均質なという意味でhomozygous(ホモジーニアス)という言葉があり、その対語として異質なという意味のheterozygous(ヘテロジーニアス)という言葉があります。半導体の歴史にも、純度の高いシリコン単体でP型、N型半導体を作って接合していた構造をホモ接合(Homo Junction)と言い、別々の素材を接合させて半導体を構成したものをヘテロ接合(Hetero Junction)と呼んでいます。半導体レーザでは、そのヘテロ構造を二組接合した構造のものが使われているのです。これは、非常に高度な技術で、この構造のおかげで半導体レーザが発振していると言っても過言ではありません。この構造は、1963年、米国カルフォルニア大学サンタバーバラ校ハーバート・クレーマー(Herbert Kroemer、1928.08ドイツ生まれ、1963年当時、彼はカルフィルニアPalo AltoのVarian社の研究員だった)が提唱し、これを、1970年、ロシア・サンクトペテルブルクのヨッフェ物理学技術研究所のアルフェロフ氏(Zhores Alferov)と、米国ベル電話機研究所の林巌雄博士(1922-2005)が開発しました。クレーマーとアルフェロフは、この功績で2000年のノーベル物理学賞を受賞しています。ヘテロ接合というのは、原子レベルの接合で原子1個分を重ね合わせる技術だそうです。

- この構造の半導体レーザが開発される前までは、旧来タイプの構造であったために、レーザの発振がうまくいかず、ノイズ光を除去するために半導体素子(ガリウムヒ素のホモ接合素子)を-200度(77K)に冷却しなければならず、また、連続発振ではなくパルス発振でやっと実現できる程度の代物でした。それが、DH構造(ダブルヘテロ構造)とすることにより、中央部の活性層部で光を効率よく閉じこめることができるようなり、その上、活性層を挟んで、pクラッド層とnクラッド層を十分な距離に置くことができるようになっため、nクラッド層に集まった電子がpクラッド層に逃げ出すことを防止し、レーザ発振に必要な反転分布を作ることができるようになりました。このように、DH構造は、

- 1. 光の封じ込め

- 2. キャリアの封じ込め

- の二つの役割を担うことができる半導体レーザにとっては重要な構造でした。この恩恵を受けて、効率の良いレーザが発振が可能となり、常温でしかも連続発振で使えるようになりました。半導体レーザがDH構造の素子を手に入れるまでに、半導体レーザの発明から8年、DH構造の提唱(1963年)から7年の月日が経っています。ダブルヘテロ構造の原理はわかっていても、それを作る技術が熟成せず、その開発に多くの費用と年月がかかったのです。1963年に、クレーマがこの構造を提唱した時は、多くの研究者が彼の考えを無視したといいます。それほど独創的で、実現にはほど遠い考え方だったのです。クレーマ自身は、理論物理学者であったため、自らの理論を現実にすることはせず、DH構造を唱えた後は、別の研究に従事したため、半導体レーザへの関わりに没頭することはありませんでした。

■ 半導体レーザの発振構造その2 - 光導波(Optical Waveguides) (2003.08.10)

- 半導体の中を、どのようにして光が進むのでしょう? 上の図を見ると、電子の流れは下から上に流れ、その流れに応じて直角方向にレーザ光が誘導されるのがわかります。誘導放出された光は、半導体素子の真ん中の活性層に閉じこめられて、その両側のpクラッド層とnクラッド層で全反射し光が充満し、両端の劈開面でキャビティを作ってレーザ発振が行われます。この構造は、光ファイバの光導波と極めて似ていて、活性層とクラッド層の屈折率の違いによって光の全反射条件を作っています。それにしても、偶然とは言え、屈折率が全反射になるようなクラッド層と活性層の半導体が良く見つかったものだと感心します。

■ 半導体レーザの発振構造その3 - へき開面鏡面加工(Cleavage Processing)

- へき開とは、劈開と書きます。難しい言葉です。英語でcleavageと言います。結晶構造では、原子間の結合力の弱いところから割れる性質があり、その特定方向に沿った割れを「へき開」と呼んでいます。半導体レーザでは、レーザ発振を行うために端面を鏡面仕上げにする必要があり、その際に原子レベルで切断できた方が都合がよいのです。そこで、結晶の特定の割れ(へき開)を利用して媒質の両端をへき開によって鏡面とするのです。ちょうどガラス屋さんがガラスを切るとき、ガラス面にダイヤモンドカッターでケガキを入れ、パリンと割るような感じで(実際はもっと精度の良い結晶材質で精度の良いダイヤモンドカッターを使い)、綺麗な破断面(へき開面)を作るのです。半導体レーザの材料は、非常に精度のよい結晶の揃った材質ですから、結晶方向を慎重に割り出してダイヤモンドカッターでケガキを入れて割れば原子レベルの面が現れるハズです。これがへき開鏡面になります。へき開する両端の長さを正確に割り出せば、それがファブリ・ペローの共振器になるわけです。

■ 高周波パルス発光(High Frequency Pulse Wave Mode)

- 半導体レーザでは、電流の制御だけで高周波のパルス光を作ることができます。ガスレーザや固体レーザなどでは、高周波のQ-スイッチ構造で高周波パルス発光を作り出すことができますが、その周波数は50KHz程度です。銅蒸気レーザなどの金属レーザでは、電力スイッチング素子にサイラトロンを用いて、50KHz程度までのパルス発光を可能にしています。半導体レーザでは、低電圧での発振が可能であり、素子に流す電流も小電流で良いため、一般のレーザよりは高周波発光が可能となっています。面白いことに、同じ仲間の発光ダイオードより、半導体レーザの方が変調応答スピードが高く、発光ダイオード(LED)が500MHzが最高であるのに対し、半導体レーザ(LD)では50GHzまで可能です。どこにその違いがあるのでしょうか。その理由は、LEDが自然放出光であるのに対し、LDでは誘導放出光であるため光の出方のレスポンスがよく、100倍ほど速い周波数の応答が可能となります。一般に、半導体レーザは、5V程度の駆動電圧で発振し、その時に流れる電流は50mA程度です。半導体は、電流駆動が基本であるので、回路に流す電流制御で半導体レーザの発光の制御を行うことができます。半導体レーザのカタログを見てみると、20mA程度まではレーザの発光がなく、30mAから発光します。光が出てくるまでの電流は、半導体レーザ内のロス分で、このロスにうち勝って発振光が出てくる値を、しきい値電流と言います。高周波発振を行う時は、しきい値の手前で待機し、発振をさせたいときに急峻な駆動パルス電流を加えるようにします。急峻なパルス電流を加えると発光は電流の過度応答にしたがって、反応の遅れ時間の後に緩和振動を伴った発光となります。半導体レーザの変調帯域は、緩和振動周波数によって制限されるので、この周波数以上の変調は不可能となります。

- 半導体レーザの高周波発振の応用例として、高周波で点滅する装置を作ったことがあります。イメージコンバータカメラと呼ばれる超高速度の特殊流しカメラ(ストリークカメラ)のストリーク速度補正用に、SDL-7501-G1(15mW、λ=630nm〜640nm)という半導体レーザを使って、外部発振装置(Tektronix PG502、250MHz発振)によってレーザを光変調させました。その高周波パルスレーザ光を、光ファイバを使ってカメラ光電面まで導いて4ns単位のマーキングができる装置としました。周波数が高い場合、レーザを駆動させるパルス信号はバイアス電圧に重畳させるため(レーザに予めバイアス電圧をかけておいて変調させるため)、デジタル信号のような0Vからの発振をさせる場合には、高周波応答は不可能です。従ってレーザの発振変調は完全なON/OFF変調ではなく光の強弱信号となります。それでも10,000Hzまでは簡単に光変調することができます。

■ 半導体レーザのビーム形状 - NFP(Near Field Pattern)とFFP(Far Field Pattern)(2003.08.16)

半導体レーザのビームを見ていると、面白いことに気づきます。ヘリウムネオンレーザのように、φ1mm程度の光の直線がどこまでもまっすぐに伸びるという感じではなく、円錐状に拡がっているのです。このビーム形状は、半導体レーザがマッチ箱のような結晶形状になっていることから来ています。理想的な半導体レーザの構造は、光ファイバのような丸形形状で、中心部に丸形のコア部(活性層)があり、その回りを丸形のクラッドで覆うというものです。このタイプは、効率の良いレーザ動作が可能で、レーザ光も真円となります。しかし、現実の半導体レーザは、半導体結晶成長(エピタキシャル成長)技術を採用しているため、この技術で丸形の結晶構造を作ることは極めて困難です。したがって、現在の半導体レーザは、マッチ箱のような形状となります。半導体製造では、縦方向は、原子レベルに近いnmの制御で構造を構築できるのに対し、横方向はum(ミクロン)オーダになるので、横長の構造とならざるを得ません。

- 半導体レーザのレーザビームを表す言葉に、NFP(Near Field Pattern)とFFP(Far Field Pattern)という単語があります。NFPとは、半導体レーザ出力端面近傍での光スポット形状を表した言い方です。これに対して、FFP(Far Field Pattern)は、レーザ出力部から数cm以上離れた位置で計測されるレーザ光の形状とその強度分布を示します。FFPを示す値としては、半導体レーザの層方向(横方向)に平行に拡がる角度θ//と、それに垂直な角度を示すθ┻があります。これらの角度の基準となるのが、光強度がピーク値の半分になる値で、これを「半値全幅(角)」と呼んでいます。これらの値は、通常の半導体レーザで、θ// = 8°、θ┻ = 30°です。光ビームは、縦長の楕円状に拡がるのが普通です。

- NFPが横長の楕円であるのに、FFPで縦長になってしまうのは不思議な気がします。

- この理由は、光の回折効果によって説明されています。光が出てくる活性層が横長になっているため縦位置のスペースが狭く、そこから出た光は回折作用によって回り込むような形で拡がるので、出口が狭い縦方向の拡がりの方が出口の広い横方向に比べて大きくなる、というものです。

- NFPは、横長の形状の度合いを表す以上にビームの質を表すのに使われます。半導体レーザはビームクォリティはよくありません。楕円形状もさることながら、電流を多く流していくと本来中央部が一番つよい強度形状だったのものが、中央部が窪んだようなゲインのディップ(穴 = ホール)が生じます。この現象をホール・バーニング(Hole burning)と呼んでいます。ホールバーニングは、p-n接合によるキャリアが電流の増加と共に中央部が特に速く流れてなくなるために、周囲に比べてキャリアが不足してしまい光が出なくなるためです。

代表的な半導体レーザの仕様

- 項目

- 記号

- 単位

- SONY SLD1332V

- Fujitu FLD6A2TK

- NICHIA NDHV310ACA

- 発振開始電流

- I th

- mA

- 400

- 25

- 65

- 動作電流

- I op

- 900

- 50

- 100

- 動作電圧

- V op

- V

- 2.4

- 2.5

- 5

- 発振波長

- λ p

- nm

- 670

- 685

- 408

- 放射角

- θ //

- deg

- 8

- 13

- 11

- θ

- 24

- 17

- 27

- 微分効率

- η D

- mW/mA

- 1.0

- -

- -

- コメント

- 赤色連続発光

- 500mW出力

- 9φCANパッケージ

- 赤色連続、

- パルス発光

- 35mW

- (パルス55mW)

- 5.6φCANパッケージ

- 紫外連続発光

- 発振出力:30mW

- 5.6φCANパッケージ

- ↑にメニューバーが現れない場合、

- ←クリックして下さい。

Anfoworld に戻ります。