-

その2. 微弱光(ブルーフレーム)撮影法

- Low

Light Emission Photography (2006.09.18更新)(2017.05.12追記)

-

-

1. エンジン燃焼撮影

-

- ガソリンの燃焼撮影は発光体が青白く微弱なため、高速度カメラ(ハイスピードカメラ)分野では非常に困難な撮影対象の一つとされてきました。

-

- 燃焼研究には、

- ・ガソリンエンジン燃焼

- ・ディーゼルエンジン燃焼

- ・天然ガスエンジン燃焼

- ・アルコール(DME)エンジン燃焼

- ・水素エンジン燃焼

- ・HCCI(Homogeneous Charge Compression

Ignition)燃焼 = 予混合圧縮自己着火燃焼

- ・ボイラー(重油)燃焼

-

- などがあり、これらの分野に高速度カメラを使った研究が盛んに行われてきました。燃焼のメカニズムもさることながら、昨今の環境対策(CO2抑制、NOx削減)や、効率良いエネルギー消費を行うための研究が重要視されてきたためです。

- これらの研究は、近年光学計測を導入するケースがとみに増えてきました。エンジン燃焼と高速度カメラの関わりは、1940年前後、米国NACA(NASAの前身)研究所が航空機エンジンのデトネーション研究に使用したのが始めとされています(AnfoWorld

『歴史背景とトピック』参照)。当時の研究は、火炎がどういう具合に伝播するのか、筒内でどのような燃え方をしているのか、異常燃焼(ノッキング)がどのようにして発生しているのかを高速度カメラを使って可視化するというのが主な目的でした。

-

- レーザの出現と共に、レーザによる光学計測が確立され始め、1980年代からは燃焼研究にも一大転機が訪れます。レーザ計測は、1970年代、米国Snadia研究所やドイツの物理研究所で先駆的な燃焼研究が行われました。

- 燃焼発光を化学分光の立場からアプローチして、フォトマルを使って研究をされている先生方は当時(1970年代)は少数だったと認識しています。どういう先生方がおられたかは、門外漢なので十分にわかりませんが、私が大学時代にお世話になった高橋和先生(当時、名古屋工業大学機械工学科教授)や太田安彦先生(名古屋工業大学機械工学科教授、2006年3月停年退官)は、高価な浜松ホトニクス(当時、浜松テレビ)の赤外線フォトマルを使って燃料にn-ヘプタンを用い、独自に製作した急速圧縮装置で自着火のメカニズム、酸化窒素の生成メカニズムを探っておいででした。太田先生は、自着火のメカニズムを冷炎、青炎、熱炎という発光形態の観点から論文にまとめられています。

-

- 1980年代前半、私がいろいろな研究所や大学へお邪魔して紫外線発光による燃焼の可視化について訊ねて回った時期がありました。当時、多くの先生方は、明確なビジョンをもっておられなかったと記憶しています。それだけ着火初期での化学種反応を光学的に計測するという研究が根付いていなかったものと考えています。

- 青炎、OHラジカル(紫外線)の研究はガソリンエンジンから始まります。ディーゼル燃焼は、1960年代後半に米国ウィスコンシン大学のDr.

Otto

Ueharaが紫外域の発光研究をされたということを聞いたことがあります。

- Dr. Otto

Uehara: 1916年、アメリカ・カルフォルニア生。1942年ウィスコンシン大学化学工学科卒、1949年同助教授、その間1977年SAE

Fellow、1987年自動車技術会学術貢献賞受賞。両親は広島県出身の移民。ウィスコンシン大学の師はWatson博士。ディーゼルエンジン燃焼研究の『二色法による輝炎の温度計測に関する論文』に出会う。「内燃機関における火炎温度測定」を1944年ASMEに発表。その後、日本の多くの研究者に影響を与える論文になる。

- 師の影響を受けた学者に、東京工業大学

松岡、神本、広島大学 西脇、廣安、北海道大学 村山、岐阜大学

志水、慶應義塾大学 飯田訓正先生らがいる。

-

-

- 2. リーンバーンエンジンの開発

-

ガソリンエンジンの開発において、1970年中頃にリーンバーンの研究が活発になりました。このプロジェクトはかなり力を入れた研究になっていましたが、結局のところ時期尚早の感が否めず市場に受け入れられることなく研究も下火になりました。この時期、希薄燃焼(リーンバーン)を高速度カメラを使ってなんとか見たいとする研究者達からの引き合いが、当時私が勤務していた高速度カメラを扱う会社にも寄せられました。しかし、当時の技術では、室内の明るさ程度の火炎を高速度カメラでとらえるにはあまりにも暗すぎました。そこで、16mm高速度カメラにI.I.(イメージインテンシファイア)を取り付けて暗い対象物を高速撮影の予備試験を行ったのですが、短時間でフィルムに露光できるだけの明るい蛍光面を持つI.I.がなく、解決の糸口がつかめない状態でした。MCP(マイクロチャンネルプレート)内蔵のI.I.は、光増幅度が10,000倍程度と高いものの肝心の蛍光面輝度がかなり低く、この蛍光面の明るさを高速度カメラのフィルム面に導いても絶対的な光量不足だったのです。

- 10余年の歳月を経て、再びリーンバーンエンジンの研究が活発になります。トヨタ、三菱、日産、本田といったガソリンメーカの研究者達が互いにしのぎを削りながらリーンバーンエンジンを投入しました。1990年には、高速度カメラに着用しても十分に輝度が足りるイメージインテンシファイアが英国と日本で開発され、ほとんどのエンジン燃焼研究室に納入されました。このイメージインテンシファイアを取り付けた高速度カメラによる高速撮影は、1986年にSAEで発表した英国ジャガーのエンジン燃焼研究グループが先駆だったと言われています。

-

- こうしたリーンバーンエンジンの研究の結果1980年後半から1990年にかけて各社でリーンバーンエンジンを載せた乗用車が市販されました。

- トヨタ東富士研究所におられた井上悳太(いのうえ・とくた)氏の論文「自動車用エンジン技術の現状と将来、自動車技術

Vol.46, No.4, 1992

pp.31-37」によると、リーンバーンエンジンは1984年にトヨタが最初に製品化し、ついで、ホンダ、三菱が続いたとあります。

- しかしながら、このエンジンは市場に圧倒的な支持を得て広まるまでには至りませんでした。リーンバーンエンジンは、燃料消費が良好なのですが力がなく、アクセルをグッと踏んでもそれに対応した力を出してくれないのです。一定のエンジン回転数で巡航する場合ならばそれはそれで魅力あるエンジンとなりえるのでしょうけど、スッと出たいときや加速して他車を追い抜きたいとか、コーナリングで胸のすくような立ち上がりを期待したい時、リーンバーンエンジンはどうしても非力さを露呈してしまいます。また、希薄な燃料で燃焼させるエンジンは、窒素と酸素が反応してNOx(酸化窒素)が出やすいという問題点も露呈していました。

- こうした市場のニーズを理解したエンジン開発エンジニアグループは、1993年に筒内直接噴射エンジン(GDI

= Gasoline Direct

Injection)を市場に投入します。この新しい概念を具現化した三菱自動車工業のエンジン研究部の安東弘光氏と桑原一成氏の胆力と集中力、気力と知識の裏付けには恐れ入るものがあります。このエンジンは、基本的にはリーンバーン燃焼を行っています。しかし、力の入るときには(負荷のかかるときには)燃料を濃くして力を出し、一定速度で走るときには燃料を非常に薄くしてリーンバーンを行います。こうした目まぐるしい燃焼形態を確立するため、燃料制御が行いやすく爆発エネルギーを有効に取り出せる燃焼システム、燃料をエンジンの中に直接噴射させるという技術を確立します。この研究開発にも高速度カメラが重要な役割を果たしたと言われています。

-

-

- 燃焼のメカニズムは、諸説いろいろあって小生にはわかりにくいものですが、名古屋工業大学機械工学科太田先生が比喩しておられるリーンバーン燃焼のイメージがとても鮮明でしたので紹介します。この出典は、日本機械学会エンジンシステム部門P-SC225『高効率火花点火機関の火炎伝播と着火研究分科会』、1992.12.10のフォローアップレポートによりました。

-

- リーンバーンの挙動について、今頭の中にある映像を記しておく。タンブル(安藤注:エンジンシリンダ内の空気の流れの中で縦に渦巻く流れ)の効果というものを比喩で何とか表現しようとしている。

- ----------------------

- ワインを仕込むために葡萄の房から実のひと粒ひと粒がちぎられて樽に入った状態をまず想像する。樽には葡萄の粒が山のように入っている。ここでは樽はシリンダであり、葡萄の実のひと粒ひと粒は、たとえば空間尺度の大きさを持ったそれぞれの渦である。ワインを仕込むにはこの粒を圧搾してつぶさなければならない。ピストンを圧搾機のラムになぞえると、ピストンが上がってくるにつれて葡萄の粒は互いに押し合いへしあいして、そのうちのいくつかは皮が破れて新鮮なジュースが噴き出す。こういう時期に近いところで火花放電点火がなされる。このときすべての葡萄の粒が潰されてジュース以外には皮と種という状態にまで到達してしまっているのがよいか、それともようやくいくつかが潰れ始めたところがよいのかまだ分からないが、おそらくは、燃焼が完結する段階に達してもまだジュースを流し出している粒が存在が必要であるということではなかろうか。「非平衡な渦」という表現はここでは皮が破れてジュースが噴き出している最中の葡萄の粒と対応していると思う。乱れそのものがフレッシュなものでなければならないということである。より細かい渦へのエネルギー伝達の過程が従来の管内流れで得られているような乱流よりも激しいように推測される。

-

- 葡萄の粒が潰されてジュースがなみなみと溜まっているところを、ボートを漕ぐときのオールのようなものでかき混ぜているというのがスワール(安藤注:エンジンのシリンダ内の空気の中でピストン面に平行に旋回する流れ)である。ジュースだけになってしまったところで燃すというのではだめなようである。そいういう意味で圧縮行程でタンブルの成分が全くなく単にスワールの螺旋がアコーデオンのように縮むというような状況はリーンバーンエンジンには使いようがないのではないだろうか。圧縮行程中期までのタンブル成分が葡萄の房からひと粒ひと粒をちぎって行く作用をしているように思う。

-

- 流動への視点に対して燃料の側から見ても、予混合の程度が高ければそれでよいというのではなく、火花点火の時期にようやく設定混合比の気体に達する程度に、いま初めて気化したという燃料蒸気で混合気が作られているのが良いということのようであり、フレッシュな乱れが生成される際にその乱れが極小の燃料液滴の蒸発や空間的に不均一な混合気の混合に作用するというのがよいというふうに見える。

- ---------------

-

-

- 3. ブルーフレーム(青炎)は暗い

ガソリンエンジンに限らず、ガスの青い炎は意外と暗いものです。ロウソクの炎が青白い炎であったら暗い闇を十分に照らし出すことは困難だったでしょう。

- 以下に示す青白い光は、登山用に使われているブタンバーナーのブルーフレーム(青炎)です。この写真を撮るのに以下の撮影条件が必要でした。

- ・フィルム: ASA100

- ・レンズ絞り: F2.8

- ・露光時間: 1/8秒

- この青い炎をカメラ撮影用スポットメータで輝度測定したことろEV4.5〜7.5という値になりました。(EVという値は、Exposure

Valueというカメラ撮影時に使う独自の値です。詳細は、高速度カメラ入門Q&A『Q109.写真撮影に使われる露光指数のEVって何?』を参照下さい)。

- このEV値は、被写体照度に直すと200ルクス程度になります。この明るさは、ちょっと明るい屋外に出すと発光が全く見えないような発光です。山歩きなどで休憩時、このブタンバーナーにお世話になるわけですが、明るい屋外ではこの火炎はほとんど見えません。

-

- ブタンバーナーの青炎:露出を変えた4種類の撮影例

- 左から:1/30秒、1/15秒、1/8秒、1/4秒(レンズ絞り、フィルムは同じ)

-

-

- ブタン: ガスライターの燃料や、簡易型のバーナー燃料に使用。化学式C4H10。 分子構造が直線的な(直鎖状の)n-ブタンと、枝分かれしたイソブタンの二種の異性体がある。沸点が-0.5℃と水の融点に近いため非常に液化し易すく、簡易型の燃料として使用される。100円ライターの主成分はブタンである。登山用のバーナーの燃料でもある。また、ブタンは液化石油ガスの主成分で石油の副産物として精製される。分子量は58で、液化ブタンの比重は0.60(0℃)と軽い。空気との混合比が1.9

- 8.4%(重量%)で爆発を起こす。

-

- プロパン: 燃料用として使用される。タクシーが使用している燃料がLPG(Liquified

Petroleum

Gas)で、この成分がプロパン。ただし、主成分はブタンで、プロパンは10

-

30%といわれている。タクシーのトランクルームにはLPG高圧ボンベが格納されている。トランクルームを占領されながらもこの燃料を使っているのは燃料代が安いからである。しかし、走行距離は300Km弱しか走らない。それに加え運転手には高圧ガス取り扱いの免許もいるという。

- プロパンは、常温では気体。ブタンより炭素数が1つ小さく軽いため液化しにくい。化学式C3H8。無臭の気体で燃料用には危険回避のため臭いが添加されている。ブタンと同様に石油の副産物として精製される。沸点は-42.07℃で、ブタンの-0.5℃と比べてかなり低いので液化しずらい。そのため簡便な燃料としては使えず、高圧ボンベに充填して運ばれる。分子量は44.1。空気に対する比重は1.562と重い。燃焼熱は、528.4Kcal/mol。空気との混合比が2.4

-

9.5%(容量%)で爆発を起こす。燃料としては純粋なプロパンだけでなくブタンと混合して使用される。プロパンだけでは危険なのであろうか? ブタンの方が分子量が多いため発熱量は高いらしい。着火は当然分子量の軽いプロパンの方が良いだろう。

-

- メタン: 炭化水素の基本。分子式はCH4。炭素数が1で最も軽い。軽いから気体のままでいようとして液化しずらい。液化天然ガス(LNG

= Liquified Natural

Gas)の主成分として、家庭用の都市ガスの主成分になっている。LNGをLMG(

Liquified Methane Gas)と呼ぶこともある。

- メタンのもともとの語源は、沼気といって沼の底の泥土中で植物などの有機物が発酵して生じた気体がメタンだった。メタンは何やら匂いそうだけれど、そのものは無色・無臭。分子量は16.0。融点は-182.76℃とかなり低い。比重は空気に対して0.555でプロパンに比べて軽い。発火温度は537℃。空気との混合比15%〜50%(容量%)で爆発する。

-

- 世界の海底にはメタンがアイス状になったメタンハイドレートがかなりの規模で埋蔵されているという。1930年代シベリアで天然ガスをパイプラインで配送する際に氷岩のようなものがつまり、調べてみたらメタンの固化したメタンハイドレートだったと言われている(NIREニュース、http://www.nire.go.jp/nire_WWW/publica/news-96/96-10-2.htm)。このメタンを効率よく輸送できれば新たな資源として使うことができる、が、常温でいともたやすく気体となってしまうため、採掘と輸送が大きな問題となっている。地球の温暖化現象でこのメタンハイドレートが海上に沸き上がってくると新たな問題がでる。米国の科学者の中には、バミューダ海域で起こる謎の航空機蒸発事件は、この海域に生じるメタンガスで空中爆発してしまったのが原因と主張している人がいる。

- 日本自動車技術会の機関誌「自動車技術」1999年3月号(Vol.53,No.3,1999、pp39-40)には、工業技術院資源環境総合技術研究所 地殻工学部部長 勝山邦久氏(現・愛媛大学教授)が「メタンハイドレート」について以下のようなコメントを寄せている。

- 『メタンは、石炭、石油に比較すると燃焼時の炭酸ガス発生量が少なく、地球温暖化防止に役立つ。・・・

- 自然界におけるメタンハイドレートの発見は、1970年代、米国ラモントドハーティ研究所のグループが海底の地震記録上に地層反射面に斜交する地層BSR(Bottom

Simulating

Refrectors)を観測したことに始まるようである。・・・

- メタンハイドレートは、-10〜20℃の温度なら大気圧下でも長期間安定に存在し、万一の場合の分解速度も遅く、より安く、安全にガスの貯蔵、運搬ができるというメリットもある。また、同様に炭酸ガスのハイドレートもできるため、将来、メタンハイドレートを採取した後に炭酸ガスハイドレートを送り込み炭酸ガスの地層内貯留も考えられている。』

-

-

- 上に述べた微弱な青炎を高速度カメラを使って撮影するとどの程度の撮影ができるでしょうか。以下が各種の高速度カメラを使った青炎撮影の条件です。

-

|

カメラ機種 カメラ名前

|

レンズ絞り

|

- フィルム

- (素子)感度

|

- 露出時間

- (秒)

|

- 撮影速度

- (コマ/秒)

|

- 35mmライカサイズ

- NikonF3

|

- 4.0

|

- 100

|

- 1/4

|

- 2

|

- ビデオカメラCCD

- Sony

XC

|

- 7.5

|

- 1,600 相当

|

- 1/30

|

- 30

|

- 16mmフィルム

- PhotoSonics

16-1PL

|

- 1.2

|

- 500

|

- 1/225

|

- 90

|

- 16mmフィルム

- ナック E-10

|

- 3.0

|

- 500

|

- 1/35

|

- 10

|

- ドラムカメラ

- Cordin

350

|

- 11

|

- 3,200(増感)

|

- 1/16

|

- 2

|

- ハイスピードビデオ

- Redlake

HG-100K

|

- 1.2

|

- 400 相当

|

- 1/250

|

- 250

|

- イメージコンバータカメラ

- Ultranac

|

1.2

|

12,000 相当

|

320 us

|

3,000

|

- 光増幅光学装置

- I.I.内蔵CCDカメラ PCO社 DiCam

|

- 2.8

|

- 1,840,000 相当

|

- 5

us

|

- 10コマ/秒

|

- 電子冷却 CCDカメラ

- QImaging

Rolera-XR

|

- 1.4

|

- 3,700 相当(ゲインx4)

- 148,000相当(ゲイン45、2x2ビンニング時)

|

- 624

us

- 16

us

|

- 2コマ/秒

|

- 表1. ブタンバーナーのブルーフレーム撮影適正条件

-

-

- 上表からもわかるようにブタンバーナーの青炎はかなり微弱で、適正な撮影を行うには長時間露光が必要なことがわかります。高速度カメラは100コマ/秒以上を指すことが多く、上記のような条件では高速度カメラの実力が十分に発揮できないことになります。従って、微弱発光の代名詞であるガソリン燃焼・ブルーフレーム撮影にハイスピードカメラを使う場合は、

-

- 1. 燃料に添加物(もしくはトレーサ)を入れて発光を明るくする。

- 2. フィルム(素子)の感度を上げる

- 3. レンズに明るいもの(口径の大きなもの、紫外に感度のあるもの、光増幅光学装置)を使う

-

などの対策を立てなければなりません。

-

- 【添加物・トレーサ】

- 高速度カメラの感度が絶対的に足りなかった時代は、火炎の拡がるようす(伝播)を調べるために熱によって発光する添加物を混ぜていたことがありました。この添加物にはナトリウムや食塩が使われました。最近では、レーザの発達により、紫外領域でエネルギー密度の高いレーザが使えるようになり、レーザによる励起発光のできる添加物が使用されるようになりました。ちなみに、これらの技術は、火炎そのものの色を直接見ることはできません。

- ナトリウムは、発光波長がD線(λ=578.6nm)と呼ばれる線巾の狭いスペクトル発光をするため、食塩を燃料に混ぜて燃焼させ、ナトリウムの炎色発光を火炎燃焼のトレーサとして使われた時代がありました。

- また最近のガス燃焼ではケトンを燃料に添加し、燃焼場に紫外レーザを照射してケトン分子を励起させ、λ=400nm近辺の青色発光を拾って撮影するLIF(Laser

Induced Fluorescence =

レーザ励起蛍光法)手法が使われています。ケトンは250nmから300nmの紫外域に吸収帯域があるので、この紫外光をガス燃焼中のケトン蒸気に照射させて青色発光を得ようというものです。紫外レーザにはエキシマレーザ、YAGレーザ、銅蒸気レーザ、半導体レーザが使われます。

- ケトンに限らず、燃料(およびそれに類似する有機化合物)の中には紫外光を吸収して波長の長い励起発光をするものがあります。これらは、燃焼火炎のトレーサと言うよりも燃料の霧化状況を可視化する目的で使われています。燃料は、吹き始めは液中成分が多くて通常の撮影でも可視化が容易なのですが、霧化してしまうと通常の撮影では可視化できないため、燃料自体の持つ蛍光現象を利用して霧化した状況を蛍光法を使って把握しようというものです。

- 燃焼火炎の温度を利用して高温に耐える微小粒子(セラミクス)を混入して、微小粒子を加熱発光させてトレーサとし火炎を可視化した研究(豊田中央研究所)もあります。これはガソリン燃焼の火炎温度を求める際に使われました。ガス燃焼では、燃料ガスに酸化チタニウム粒子を混ぜてレーザシート光(アルゴンレーザ、銅蒸気レーザ)によってガス燃焼の流れの可視化を行っている研究所(東京ガス)もあります。この研究は主に燃焼騒音の研究で使われています。

- 神戸大学(中島健・池田祐二研究室)と大阪ガスは燃焼場のトレーサとしてMicro

Spherical

Featherと呼ばれる、酸化シリコン(SiO2)粒子を開発しました。この粒子は、φ5.5umのサイズで中空の球状になっています。従来のExpancelのφ20umに比べ格段に小さくなりました。高温に耐え、球状であるため反射特性がよく、中空・球状であるため軽いという特徴もあります。神戸大学ではこのトレーサをバーナー火炎(furnace)に入れてPIV計測を行っています。問題点は5.5umと小さいため撮影装置側に高い解像力が要求されることです。

-

- 【高感度フィルム・撮像素子】

- 対象物が微弱な発光をしている撮影では、感光する像面の感度を上げるのが常套手段です。高感度フィルムはISO500程度が一般的になって、高感度ネガフィルムではISO1600も出回っています。天文学分野ではこのフィルムを水素置換によってさらに10倍程度実効感度を上げる「水素増感法」(光と光の記録参照)が盛んに行われていましたが、近年では冷却型CCD素子が安価に出回って来たため、水素増感法を行うユーザが減ってきたようです。水素増感装置は8年程前(1995年)まで輸入品を含め4機種程度のキットが売られていましたが、現在では全て販売が停止されています。

- 天体観測のような長時間撮影を行う場合では、cooledCCD固体撮像素子は、非常に都合が良い記録媒体で、これが高感度フィルムカメラに取って代わっています。天体観測は10秒露光や10分露光などができて相対的な感度を高めることが可能ですが、瞬時に現象が終わる燃焼撮影では、短時間露光ができる銀塩フィルムはまだまだ貴重な戦力です。

-

- 【紫外レンズ】 (2004.03.05改)

ブルーフレーム(青炎)撮影では、主な発光波長が青色領域であり、特に紫外領域で燃焼の伝播を見たいという要求がかなりあります。市販のレンズは、通常の可視光撮影に都合の良いようにλ=400nm〜700nmまでを透過させて、それ以外はカットするレンズコーティングがなされています。

ブルーフレーム(青炎)撮影では、主な発光波長が青色領域であり、特に紫外領域で燃焼の伝播を見たいという要求がかなりあります。市販のレンズは、通常の可視光撮影に都合の良いようにλ=400nm〜700nmまでを透過させて、それ以外はカットするレンズコーティングがなされています。- コーティングは、レンズ表面にフッ化マグネシウム(MgF2)などを真空蒸着を施してμメートルオーダの薄膜を作るものです。コーティングの歴史は、1892年にイギリスのDennis

Taylorが、古い天体望遠鏡のレンズを調べていた時に、レンズ焼けのある部分が焼けてない部分に比べやや透過率が高いことを発見したことに始まります。コーティングの加工技術が発達したのは1940年以降、真空技術が発達した恩恵であると言われています。ガラス表面は、本来4-9%程度の反射がありこれが光が透過する際のロスとなります。10枚程度のレンズ組み合わせでは、44-20%程度しか光を透過できずに大きな問題となります。こうした光の透過特性を改善する目的でコーティング技術が急速に普及しました。

- このコーティングが実は余分な波長をカットする役割も果たしています。レンズは、シャープな像を結像させなければならない関係上、屈折率の違う光を同一像面に結像させなければならず、色収差の補正が不可欠です。この場合、赤外光や紫外光は像をぼやけさせる悪い要因となるため、これらをカットする必要があり、この目的のためにもレンズコーティングを行っています。

- さて、こうした一般のレンズ(ニッコールレンズ、ペンタックスレンズ、キャノンレンズなど)をブルーフレーム撮影に使うと、400nm近辺の青色領域から紫外領域にかけて急速に透過が悪いため見た目以上に暗くて撮影が困難なことを経験します。特に紫外領域だけを透過させて紫外撮影をしようとしても全く写らないという不具合が生じます。

- そこで、ブルーフレーム撮影では紫外領域が透過する紫外レンズが必要になってきます。紫外レンズは、1998年までニコンブランドでUV

Nikkor

f105mmF4.5というレンズが市販されていました(右写真)。ところが、それほどの需要がないと見たのかニコンは生産をうち切ってしまいました。現在は、以下に述べるマシンビジョンの世界で紫外光による撮影の需要があるらしく、CマウントレンズでUVレンズがPentax

COSMICARから発売されています。ニコンのUVレンズは、栃木ニコンによってUV

Nikkor f105mmと同じ仕様で販売が続けられています。

- 紫外線を透過する光学材料には以下のものがあります。

- フッ化リチウム(LiF) λ>

100nm

- フッ化カルシウム(CaF2) λ>

120nm

- サファイア λ>

150nm

- 溶融石英 λ>

160nm

-

- 【紫外カメラ】 (2002.08.13)(2004.03.05追記)

- 2001年になってマシンビジョン分野(工場の生産ラインなどで製品の検査や仕分け、品質チェックを行う際にCCDカメラなどの画像を用いて計測制御を行う分野)で紫外カメラがのニーズが高まり、ソニーがXC-EU50というUVカメラを投入します。このカメラは、従来可視光を使った製品検査では見落とされていたキズやシミ、ゴミ、油漏れなどが紫外カメラを使うと容易に確認できにわかに脚光を浴びて製品化につながったと言われています。このUVCCDカメラは、768画素

x

494画素1/2インチインターライン方式のCCDを採用し1/10,000秒までのシャッタが切れ、λ=365nmを中心に紫外領域に感度を持ったものです。また、高解像力のモデルではXCD-SX900UVという1/2インチインターラインプログレッシブスキャン方式の1392画素

x 960画素のカメラが発売されました。このカメラは、λ =

230nm〜380nmに感度をもちデジタル出力でIEEE1394インタフェースを介してコンピュータに取り込まれます。

- CCDカメラは、その特性上赤外域に感度をもつものの紫外域は素子層の吸収が多くて感度がないのが常識でしたが、ソニーを初め、竹中システム、東京電子工業、パルニクスアメリカ(現ジェイエイアイ)、日立国際電気が次々と紫外カメラを出してきました。この方式(紫外領域に感度を持ったCCDカメラ)がどのようなものであるかよくわかりませんが、おそらく撮像素子面に紫外光を可視光に変える蛍光剤を塗布して変換させているものと考えます。この手法は10年ほど前、コダックのメガプラス(高精細産業用CCDカメラ、現・Redlake社、日本ローパー扱い)というCCDカメラにUV対応カメラがあって、そのカメラに撮像面にUV蒸着膜がコーティングされて、入射する紫外光を可視光に変えて感度を持たせていました。

- 紫外増強方式を用いず、素子そのものに感度があるカメラが背面照射型CCDカメラです。多くのCCD素子は、基板上で紫外光が吸収されて効率が悪くなりますが、背面照射型はCCD駆動構造の内面を物理的に削り、光電変換部へ紫外光が直接入り込む仕組みのものです。背面照射型CCDカメラは、浜松ホトニクスが熱心に開発に取り組み、2000年にモデルC8000を完成させています。このカメラは同社の得意分野である天体観測、生物、応用物理分野のニーズに合わせて開発されたものであるため、価格的には他社製品と比べて高価ですが分光計測用のカメラとしては注目して良い製品だと思います。

- CCD撮像素子については、

- AnfoWorld

『光と光の記録』 -光の記録原理その2. 撮像素子---CCD素子

- を参照下さい。

-

-

- 【光増幅光学素子・イメージインテンシファイア(I.I.)】

紫外領域の燃焼発光はとても微弱で、且つ、可視光をカットして紫外だけを透過させるバンドパスフィルタ(干渉フィルタ)を用いることが多いので、どうしても光量が足りなくなります。紫外レンズを使ったとしても強力に光を増幅させるレンズか光増幅光学系が欲しくなります。

紫外領域の燃焼発光はとても微弱で、且つ、可視光をカットして紫外だけを透過させるバンドパスフィルタ(干渉フィルタ)を用いることが多いので、どうしても光量が足りなくなります。紫外レンズを使ったとしても強力に光を増幅させるレンズか光増幅光学系が欲しくなります。- 左の写真は、光増幅光学装置(イメージインテンシファイア、I.I.)を内蔵したCCDカメラで撮影したブタンバーナーの画像で、疑似カラー表示させたものです。撮影条件は、

- ・レンズ絞り: F2.8

- ・露出時間: 5μ秒

- という条件です。この露光条件は、ASA100のフィルム、1/4秒の露光で撮影した写真よりもさらに明るい画像となっていて、50,000倍もの明るい画像が得られることになります。

- 光増幅装置については、

- AnfoWorld

『光と光の記録』 - 光の記録原理 その4 -

光増幅光学装置

-

- を参照下さい。

-

-

-

-

- 【電子冷却型高感度CCDカメラ】 (2005.09.11)(2006.09.18追記)

光増幅光学装置を使わずに微弱光撮影ができないものかと、長い間良いカメラを探してきました。光増幅光学装置(I.I.

=

イメージインテンシファイア)で撮影したブルーフレームの写真(上の写真)を見る限りでは、この画像でも感度がすこぶる良くて画像もそこそこ得られて十分ではないかと思われるかもしれません。しかし、イメージインテンシファイア内蔵のCCDカメラは、

光増幅光学装置を使わずに微弱光撮影ができないものかと、長い間良いカメラを探してきました。光増幅光学装置(I.I.

=

イメージインテンシファイア)で撮影したブルーフレームの写真(上の写真)を見る限りでは、この画像でも感度がすこぶる良くて画像もそこそこ得られて十分ではないかと思われるかもしれません。しかし、イメージインテンシファイア内蔵のCCDカメラは、- 1. I.I.(イメージインテンシファイア)が高価。

- 2. I.I.(イメージインテンシファイア)は強い光、長時間露光で損傷しやすい。

- 3. 良好な画質(画素数、濃度)が得られない。

- という欠点がありました。特に、I.I.(イメージインテンシファイア)は、光に対して敏感で、その運用には細心の注意を払う必要がありました。過大な光を与えて素子(イメージインテンシファイア)にダメージを与えると、その交換に多額の費用がかかりました。

-

- ここに紹介するカメラ(カナダQImaging社)は、現時点(2005年)で一番感度があろうと思われるものです。高感度カメラはこの他に、3年ほど前(2002年)に開発された米国テキサスインスツルメンツ社のIMPACTRONという感度の非常に優れた撮像素子を使った高感度カメラ(米国Photometrics社Cascade)があります。Cascadeは、かなり高感度で魅力的なものです。しかし、撮像素子の構造上、短時間露光がうまくできない問題があり(250usが限界)、現時点ではエンジン燃焼観察用(自発光体)として使用するには少し限界があるかなという感じを受けます。このカメラ(IMPACTRON素子内蔵)は、1秒から10秒程度の長時間露光を行う微弱光撮影に非常に威力を発揮しています。

- 今回テストしたカメラ(写真右、QImaging社、Retiga及びRolera)は、CCD撮像素子を電子冷却によって冷やすタイプの計測カメラです。右の写真のカメラの前方(レンズ部後方)のアルミの白色部が電子冷却部です。撮像素子をなぜ冷やすのかと言うと、撮像素子受光部はシリコンでできていて光に反応して電荷を貯えます。しかしながら、半導体素子はシリコン半導体でできているので温度によって熱電子が発生し、それがシリコン受光部に入り込んできます。これはカメラで発生するノイズ成分の内でも比較的大きなものです。このノイズを抑えることができれば、例え微弱な光によって発生した電荷でもしっかりとした情報をもち、電子回路後段で増幅してもきれいな映像情報として取り出せます。熱電子ノイズは、露光時間を長くすればするほど蓄積され、それに反して入射する光は微弱なために、受光成分よりもノイズ成分が多くなり、画像がノイズ成分を多く持って劣化してしまいます。電子冷却は、そうした長時間露光での熱電子ノイズを抑える目的に使われます。ペルチェ素子による電子冷却は、15年ほど前当たりから安価で優秀なものができはじめ、今では一般的な冷却方式となっています。それでも、例えば、もっとノイズを抑えたいとか、2時間程度の露光を行う天体観測用やラマン分光計測、X線撮影用の目的には、CCDを液体窒素(-196℃)で冷やすカメラが使われています。CCD

素子を冷やすのは、主に長時間露光に有効であって短時間露光ではそれほど有効ではありません。しかし、ゲインを上げてもノイズがそれほどあがらず短時間露光で微弱光が撮れるので、その意味では有効なカメラと言えます。

-

-

- 写真左: Q-Imaging社のRolera-XR(電子冷却CCDカメラ、白黒12ビット)で撮影したブルーフレーム。露出時間

4ms、レンズ絞りF1.4、ゲイン1

- 写真右:: Q-Imaging社のRetiga(電子冷却CCDカメラ、カラー12ビット)で撮影したブルーフレーム。露出時間

104ms、レンズ絞りF1.4、ゲイン1

- 白黒CCD

カメラの方が、1/26の露出でカラー画像(右写真)と同等以上の画像が得られる。

- カラー画像ではブルーフレーム上方に立ち上る微弱な火炎を写し出すことができない。

-

-

- 上左の設定よりも、さらに1/6.4倍の短時間露光が得られる。

- 写真中: カラー電子冷却CCDカメラを

5ms

にセットしカメラゲインを14にセットしたブルーフレーム。

- 上右の設定よりも、さらに1/21倍の短時間露光が得られる。

- 写真右: 白黒電子冷却CCDカメラ(Rolera-XR)を2x2画素を1画素とみなすビンニング処理をし、露出時間250us、カメラゲインを2にセットしたブルーフレーム。

- 同列左の624usの設定よりも、さらに1/2.5倍の短時間露光が得られる。

- ブルーフレームの炎がボリュームたっぷりに浮かびあがっている。

-

- 上の写真は、電子冷却式の高感度CCD

カメラで撮影したブルーフレームの画像サンプルです。先に紹介したイメージインテンシファイア内蔵CCDカメラの画像に比べて非常にきれいであることがわかります。白黒画像では、黒部のしまり、淡い火炎のようす、吹き出し口の火炎の形など細かい情報が再現されています。

- 固体撮像素子を使ったカメラには、高感度カメラ(ISO3000相当)とか、長時間露光カメラ(1秒〜10分)、高濃度カメラ(12ビット〜16ビット)などの特徴をもったものがあり、こうしたカメラにはCMOS固体撮像素子よりも今なおCCD撮像素子を使ったカメラが使われています。CCDは、CMOSに比べて画質に今だ一日の長があり、計測用カメラとしての優れた特徴を兼ね備えていることをこうした撮影応用から理解できます。

- ブルーフレーム撮影の発光体は非常に微弱です。上の3列ある写真のうちの一番右の写真は、2x2ビンニング処理という方法によって、みかけの解像力を落とす変わりに感度を上げて、カメラゲイン2で250usの露出を可能にしています。カメラゲインをこれよりも10倍上げたゲイン20にすれば、露出を25usまで切ることが可能になります。25usという時間は、エンジン回転数6,000rpmの1CA(クランクアングル)に相当します。これだけの短時間露光でブルーフレームが撮影できれば、可視化エンジンを使った希薄燃焼の撮影に十分な性能を発揮できると思います。

- このカメラは非常にシンプルでコンパクトです。撮影のセッティングからデータ取得まで極めて簡単に行うことができます。

-

-

-

-

-

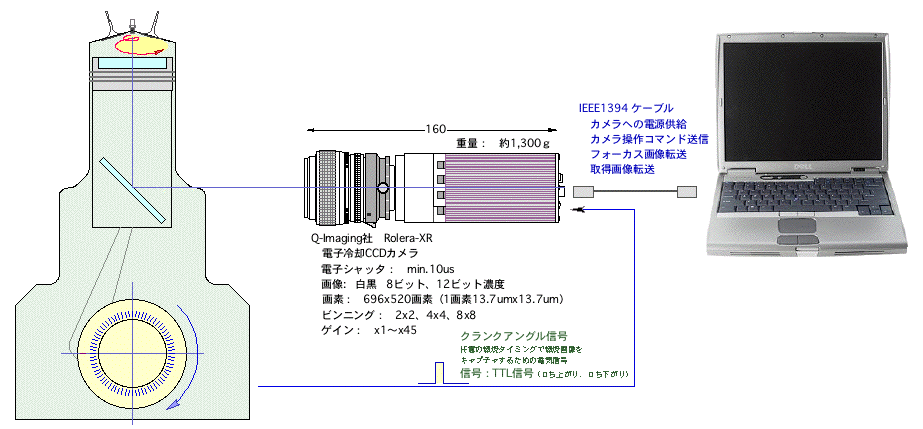

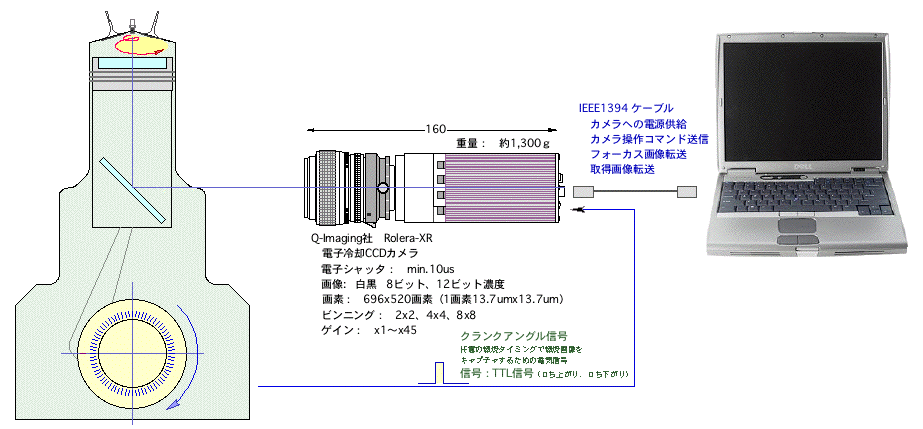

- 上に示したブロック図が、CCDシャッタカメラを用いた可視化エンジンの撮影レイアウトです。非常にシンプルな構造で、エンジンから撮影を希望するクランク角度の信号をもらって、あらかじめ設定した露出時間で露光を行い、露光が終わると自動的にIEEE1394インターフェースを介してパソコンのRAMメモリに貯えられます。

-

- Roelra-XRの主な仕様を以下に示します。

- 【Rolera-XR仕様】

- ・固体撮像素子: インターライン式CCD固体撮像素子(白黒)

- インターライン式CCDは、電子シャッタ機能があります。

- ・素子数: 696 x 520 画素

- 画素数では見劣りしますが、画素サイズを大きくして感度を稼いでいます。

- 素子サイズも2/3型CCD程度とそれほど大きくないので通常のCマウントレンズが使えます。

- 画素数があまり多くないので、コンピュータへの転送が速く行えます。

- ・画素サイズ: 13.7um x 13.7um

- 一般のCCD素子よりも4倍ほど大きな画素サイズを持っています。

- 感度が高いのは大きな画素サイズの素子を使っていることが1要因です。

- ・素子サイズ: 9.535mm x

7.124mm

- 2/3インチサイズCマウントレンズが使える素子サイズです。

- ・ROI(Region Of

Interest): 任意の画素エリアを設定して撮影可能。1x1画素から696x520画素まで1ピクセル単位。

- ROIの設定により、小さい画素数を設定すると1枚当たりの画像転送時間が短くなるので撮影速度が向上します。

- 取り込む画像サイズ(ファイルサイズ)も節約できます。

- ・ビンニング: 可能。 2x2、3x3、4x4

- 2x2ビンニングの場合、2x2

= 4画素を1画素として撮影します。

- みかけ上の画素サイズが大きくなり相対感度が向上します。

- 総画素は少なくなります。

- ・波長感度: 400nm〜850nm

- 可視光領域と近赤外領域に感度を持っています。

- ・素子冷却: ペルチェ素子による電子冷却。周囲温度より25℃低く設定。

- 電子冷却は、撮像素子の冷却面積と冷却能力によって-70℃まで冷却できます。

- あまり冷やしすぎると、撮像素子の回りが結露し、その対策のために真空デュアを設けなければなりません。

- 本カメラでは周囲温度より25℃低くするという設定で操作しています。装置が簡便になりメンテナンスが楽です。

- ・露出時間: 電子シャッタにより10us〜17.9分(1us単位の設定可能)

- このカメラは、長時間露光の方が得意です。

- また、多くの冷却型CCDカメラは短時間露光には対応していないものが多い中、最小露出時間を10usに設定できます。

- ・撮影画素読み出し速度: 20MHz、10MHz、5MHz、2.5MHz設定可能。

- 読み出し速度を速くすると高速で画像を取り込むことができますが、転送ノイズが多くなります。

- 長時間露光では転送速度を遅くセットした方がノイズの少ない画像が得られます。

- ・撮影速度: フルフレーム、12ビット濃度にて20コマ/秒。(ROI機能、ビンニング設定で最高205コマ/秒)

- 読画像転送は、IEEE1394経由で20MHzの転送速度で送りだされます。

- 一枚当たりの画像情報(696x520x1.5

=

434KB)を1秒間に20枚のスピードでパソコンに送られます。

- ・操作環境(パソコンOS): Windows及びMac

OS

- パソコンは、Windows及びマックで使用できます。

- 専用の操作ソフトウェアが画像転送は、IEEE1394経由で20MHzの転送速度で送りだされます。

- ・デジタルインターフェース: IEEE1394

(FireWire)

- ・ゲイン調整: x 1〜x45

- 被写体が微弱光であるとき、カメラの感度をあげることができます。

- カメラの感度をあげるとノイズも増幅されるので必要最低限のゲイン調整をします。

- ・外部同期: 可能(TTL信号)

- 外部からの電気信号で画像を取り込みます。

- ・トリガタイプ: 内部同期、パソコンからのマウスクリック、外部からのTTL信号 の3種類

- 画像を取り込む方法です。3種類あります。

- ・レンズ: 2/3インチ

"C"マウント

- 一般的なCCDカメラ用Cマウントです。

- ・カメラ取り付け: カメラネジ 1/4"-20

UNC

- 一般的なカメラ取り付けネジです。

- ・寸法: 63,5mm(H) x 76.2mm(W) x

150mm(L)

- ・重量: 約915g

- ・消費電力: 13W

- ・使用温度: 0 - 50℃

- ・使用湿度: 相対湿度80%以下(35℃にて)

-

-

-

このページのトップに戻る

このページのトップに戻る-

-

-

-

-

- 4. 燃焼発光輝度

前の項では、一般的な燃焼におけるブルーフレームの撮影について述べました。ブルーフレームはかなり微弱であることがわかりまました。自動車会社のエンジン研究所では、実際のガソリンエンジンの筒内燃焼の撮影を行っており、これらの論文を調べてみますと、2000年前までは、16mmフィルムカメラE-10で1,000コマ/秒〜3,000コマ/秒(フィルム感度ISO2000増感)の報告がかなりあります。 表1.のデータでは、ブタンバーナー火炎は、10コマ/秒しか撮影できないのに実際の筒内エンジン燃焼撮影ではその100倍である3,000コマ/秒で撮影がなされています。

前の項では、一般的な燃焼におけるブルーフレームの撮影について述べました。ブルーフレームはかなり微弱であることがわかりまました。自動車会社のエンジン研究所では、実際のガソリンエンジンの筒内燃焼の撮影を行っており、これらの論文を調べてみますと、2000年前までは、16mmフィルムカメラE-10で1,000コマ/秒〜3,000コマ/秒(フィルム感度ISO2000増感)の報告がかなりあります。 表1.のデータでは、ブタンバーナー火炎は、10コマ/秒しか撮影できないのに実際の筒内エンジン燃焼撮影ではその100倍である3,000コマ/秒で撮影がなされています。

-

- この違いは、たぶん、ブタンなどの燃焼が緩慢な現象とガソリンエンジン燃焼などの爆発燃焼では明るさが違うのだろうと考えられます。そこで、定容積チャンバーにプロパンを充填させこれに火花点火装置で着火燃焼させてその明るさの計測と、実際の撮影を行ってみました。燃料にブタンではなく、プロパンを用いたのはプロパンの方が爆発燃焼が強いからです。ちなみにバーナーでの定常燃焼では、ブタンバーナーでも、プロパンでも、都市ガス(メタン)でも発光輝度はほとんど同じでした。

-

- 撮影に先立ち、フォトセンサーを使って燃焼輝度発光特性を求め、最高輝度時の電圧を計って、これと同じ電圧を得る連続光(ハロゲンランプ)での明るさをスポットメータを使って露出値(EV値)を割り出しました。この時のEV値はEV13でした。この値から、16mm映画フィルム高速度カメラナックE-10を使った高速度撮影で、3,000コマ/秒の撮影条件で火炎が写ることがわかりました。

- ただしこの条件は、増感現像を前提とし、カラーバランス、粒状性ともそこなわれることを覚悟しての撮影データです。いずれにしても、この実験から発光ピーク時にEV13が得られ、先に述べた定常燃焼の発光であるEV6.5よりも

- ΔEV = 13 - 6.5 = 6.5

- 2 6.5

= 90

- 90倍の強い発光強度があることがわかりました。

-

このページのトップに戻る

このページのトップに戻る-

-

-

- 5. リーンバーン燃焼

- 1980年代後半より研究が始められた希薄燃焼(リーンバーンLean

Burn)は、従来のガソリンエンジン燃焼よりさらに発光強度が低くなっています。本田技術研究所の石井清氏らの研究(Application

of Image Converter Camera to measure flame propagation in S.I.

Engine, A. Nakamura, K. Ishi-i, T. Sasaki, SAE890322,

1989)は、リーンバーンエンジン燃焼を高感度高速度カメラを使って撮影した先駆的なものですが、彼の論文によると、

- 「ガソリンエンジンにおける希薄燃焼のブルーフレームは、アクセル全開時、ノッキングを起こすような全負荷時にのみ前に述べた16mmフィルム高速度カメラナックE-10で3,000コマ/秒の撮影が可能であり、部分負荷時の極めて薄い燃焼では、イメージコンバータ式高速度カメラでないと撮影できない」

- と報告がされています。

-

- 彼の論文にある撮影条件を換算してみると、部分負荷時のリーンバーン燃焼は、EV値でEV(-1)となり、ブタンバーナーの定常燃焼EV6.5よりも

- ΔEV = 6.5 -(-1) =

7.5 (181倍)

180倍暗い発光であることがわかります。また、2.で述べたプロパンの爆発燃焼よりも

180倍暗い発光であることがわかります。また、2.で述べたプロパンの爆発燃焼よりも- ΔEV = 13 -(-1) =

14 (16,400倍)

- 16,400倍も暗いことがわかります。さらに同氏(Honda、石井氏)は、

- 「点火後クランク角10°までは何も見えなくて、10°からは紫のフレーム(火炎)が見える」

- と言及しておられ、クランク角10°までは暗い冷炎か紫外領域の発光であろうと推定しておられます(1992年当時)。

-

- 疋田強先生の「火の科学」の中の、冷炎の説明にもまさに上記と同じような記述があり、冷炎がEV(-1)程度の発光で、非常に暗い紫色であると述べられてます。先生によれば

- 「冷炎は、ホルムアルデヒド(HCHO)の励起分子から出るλ

= 370 - 480nm

の近紫外発光で温度が400℃である。冷炎が発達すると、引き続き低温の青炎(CHO)発光が始まり、そして通常の熱い炎へと移っていく」

- とされています。

- いずれにしても、リーンバーン燃焼及び冷炎発光は極めて微弱で、ハイスピード撮影においてはイメージコンバータ式カメラ(相対撮影感度

ISO

12,000)を使ったとしてもさらにイメージインテンシファイアによって光増幅しなければ可視化できない発光体であることがわかりました。

- --- そもそも、EV(-1)の発光とは、被写体照度では約1ルクス程度の明るさであり、発光体なら0.073cd/cm2程度の明るさです。これは、満月の月明かり3ルクスに比べてもさらに暗い感じの明るさです。そんな被写体を35mmライカサイズのカメラNikon

F3

で撮影するとすると、レンズf50mm、F2.0、フィルムISO100という設定では露出時間12.5秒が必要な値となります。1ms(1/1000秒)程度の発光しかしない現象に10秒以上の露光がいるというのは10,000倍以上暗い、ということがわかります。 ----

-

-

- 6. 光電素子の光増幅

- 高感度に光をとらえる候補として、フォトマルチプライア(Photomultiplier、光電子増倍管)に代表される光電素子が挙げられます。これらの素子では今述べた発光を検知できるでしょうか。

- 光電素子の詳細は、AnfoWorld

『光と光の記録』 - 光の記録原理 その4 -

光増幅光学装置 を参照下さい。

-

イメージコンバータカメラは光増幅機能を持っていますが、イメージインテンシファイアやフォトマルチプライアに比べるとその光増幅度は比べるべくもなく低く、リーンバーン燃焼研究では、イメージインテンシファイア(I.I.)の内部にあるMCP(マイクロチャンネルプレート、電子増幅させる電子素子)を2つ結合させて1,000,000相当の増幅で使っている報告もあります。MCPとは、Micro

Channel

Plateの略で、光増幅光学装置内部に設けられた電子増幅の心臓部です。電子管内部に配置された薄いプレートで入射した電子より、2次電子を放出して電子増幅を行うものです。前出、Hondaの石井氏も1992年当時はイメージコンバータカメラ使用時は、ISO

20,000

相当のインスタントフィルム(ポラロイド612)を用いたり、カメラ前部にイメージインテンシファイアを接続して撮影を行っていらっしゃいました。

-

|

光電素子

|

光電面効率

|

増幅度

|

特徴

|

|

フォトマルチプライア

|

80mA/W

|

1,000,000

|

- 最高感度

- 応答良/取り扱い注意

|

|

フォトダイオード

|

30mA/W

|

約100

|

- 使いやすい

- 応答悪い

|

|

バイプラナ光電管

|

30mA/W

|

約100

|

- 応答最高

- 感度可/取り扱い中庸

|

|

イメージインテンシファイア

|

30mA/W

|

約100,000

|

- 2次元画像

- 最高感度/取り扱い注意

|

|

cooled CCD

|

30mA/W

|

約10

|

- 2次元画像

- 最高画質/取り扱い良

|

|

イメージコンバータカメラ

|

35mA/W

|

4 - 15

|

- 2次元画像

- 最高速度

|

表2. 光検出素子の光増幅度光電面効率:光を検知して電流を発生する能力

増幅度:素子内部の電子増幅

-

表2.は、光電素子の種類とその特性を表したものです。高速応答性や感度を考えると微弱光検出にはフォトマル(Photo-multiplier)が一番適しているように思われます。フォトマルは、真空管の一種ですから、使用に際しては600V〜3000VDCの高圧電源が必要です。フォトダイオード(Photo-Diode)はトランジスタ構造のため堅牢で使いやすい性質を持つ反面、感度は、フォトマルに比べあまり良くないという性質があります。

- 2次元画像用の光電素子としてはイメージインテンシファイアが最右翼です。ただし、記録のためには、このイメージインテンシファイアに高速度カメラを接続する必要があります。

- 感度の点から言うと、イメージインテンシファイアにイメージコンバータカメラ(一番感度の高い高速度カメラ)の組み合わせが最も感度の良い2次元情報の検出装置となります。

-

このページのトップに戻る

このページのトップに戻る-

-

- 7. UV発光燃焼撮影

- ブルーフレームにおいて燃焼の初期にOHラジカルが生成され、これが燃焼の活発さを表す目安として非常に有望視されています。OHラジカルは極めて特定の紫外発光をし、λ

= 306nmであることが知られています。

- この研究では、バンドパスフィルタ(干渉フィルタとも呼ばれる)を用いて希望する発光波長を透過させ、フォトマルチプライアと呼ばれる高感度光電子増倍管に取り付け、発光強度を測定する手法がほとんどで、高速度カメラを使って連続写真を得ることはほとんどありませんでした。その理由は、エンジン燃焼の紫外発光が非常に微弱であることと紫外に有用な感光材料、感光素子、レンズの選定がうまく行かないためでした。

バンドパスフィルタ(干渉フィルタ):特定の波長を透過するための光学フィルタで、干渉の原理を応用している。材質の吸収透過に依らない蒸着薄膜の干渉の結果、選択反射が行われるため、蒸着薄膜の膜厚、それと材質によって任意の波長を選択させることが可能。一般にλ

=

220〜5,500nmの範囲で指定する透過波長のフィルタの製作ができる。

バンドパスフィルタ(干渉フィルタ):特定の波長を透過するための光学フィルタで、干渉の原理を応用している。材質の吸収透過に依らない蒸着薄膜の干渉の結果、選択反射が行われるため、蒸着薄膜の膜厚、それと材質によって任意の波長を選択させることが可能。一般にλ

=

220〜5,500nmの範囲で指定する透過波長のフィルタの製作ができる。- 干渉フィルタの透過特性は左図の通り。λ

max.が、最もよく光を透過する波長。しかし、その波長の透過率はほとんどの場合、100%にならず80%〜40%となる。Δλは、透過を許す波長巾を示す。Δλ1/2は、Δλの半分の波長をしめす。

- 使用する立場からは、透過波長の半値巾が小さく中心透過波長の透過率が高いものが望ましい。しかしむやみに仕様を厳しくすると製作が難しく、製造費用も高くなる。

-

-

-

-

干渉フィルタを通して選択透過されたこの微弱な紫外発光分布を紫外レンズを使って結像します。紫外光で結像された発光像は、紫外で感じる撮像素子でとらえる必要があります。かつ、微弱な光ですから高感度でなければなりません。通常、これらを満足する素子として、イメージインテンシファイア(I.I.:光増幅光学装置)が使われます。I.I.は、10,000倍の光増幅を持ち、リレーレンズなどで増幅度は落ちても最終的には200倍〜500倍の像増幅が行えます。逆に言えば、それだけ高感度の素子でないと可視化できないということになります。

- 高速度カメラを使うのは、お金もかかって大変だという人たちは、CCDカメラとI.I.を一体にした高感度シャッタカメラ(ICCD)を用いて、一枚だけの画像を撮っています。I.I.は結構高価なので、ICCDといえど高価には違いありません。

8. 可視化エンジン (2005.02.05記)

-

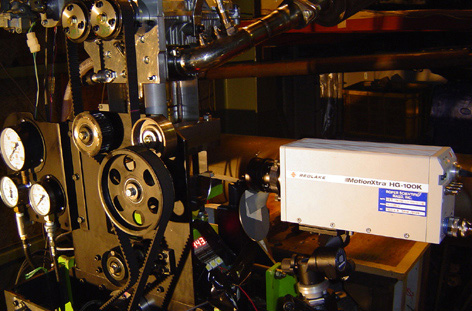

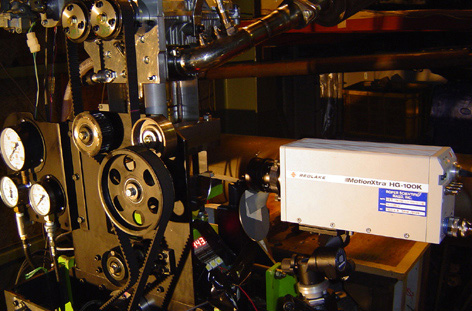

ガソリンエンジンの燃焼観察は、可視化エンジンを用いて高速度撮影が行われます。左の写真は、国内で可視化エンジンを設計製作をされている小山ガレージ殿のもので、ボトムビューにて撮影している実験風景です。この可視化エンジンは、シリンダライナが透明ガラスでできていて燃焼を側方が観察することが可能です。ピストンも石英ガラスでできているためピストンの下側から燃焼観察することが可能です。エンジンを1,000rpmでモータリング回転させ、撮影準備が整ったら燃料を送り火花点火させ燃焼を始めます。

ガソリンエンジンの燃焼観察は、可視化エンジンを用いて高速度撮影が行われます。左の写真は、国内で可視化エンジンを設計製作をされている小山ガレージ殿のもので、ボトムビューにて撮影している実験風景です。この可視化エンジンは、シリンダライナが透明ガラスでできていて燃焼を側方が観察することが可能です。ピストンも石英ガラスでできているためピストンの下側から燃焼観察することが可能です。エンジンを1,000rpmでモータリング回転させ、撮影準備が整ったら燃料を送り火花点火させ燃焼を始めます。

- 高速度デジタルカメラは、2004年に発売された、1504x1128画素を持つ高速度デジタルカメラです(Redlake

MASD社モデルHG-100K、(株)日本ローパー扱い)。ガソリンエンジンの燃焼は、先に述べたように火花点火から希薄燃焼が始まり、輝炎燃焼が少なく青炎燃焼なので高速度カメラは苦手な分野です。エンジン燃焼研究者達は、クランクアングル毎の燃焼画像を見たいために、毎秒5,000コマで撮影した画像より、1CA(クランクアングル)毎の画像を望みます。エンジンは、1,000rpmで回転しているとは言え、サイクル毎に回転にバラツキがあります。火花点火によって燃焼を行う爆発行程と、燃料ガスを圧縮させる圧縮行程では時間が異なるのは当然です。従って、多くの観察エンジンでは、クランクシャフトに回転を検出するロータリーエンコーダが取り付けられ、1CA毎の電気信号が取りだせるようになっています。このエンコーダからの電気信号に追随してカメラが1枚毎に撮影を行うととても便利です。従来の高速度カメラは、外部信号によって撮影を追随させる機能が難しかったので、光学的に工夫して、フライホイールに刻んだクランクアングルのメモリを燃焼画像と一緒に写し込んで撮影していました。最近のデジタルカメラでは、外部同期が可能になっています。1,000rmpのエンジン回転を1CAで追随撮影するとなると、

- 1000/60 rps x 360

CA/round = 6,000 CA/秒

- となり、6000コマ/秒相当の撮影速度が必要になります。しかし、実際は爆発行程ではこの速度よりも速く回転することが想定されるために、6000コマ/秒よりも速い速度で撮影するモードに高速度カメラをセットする必要があります。

- 高速度デジタルカメラの露出時間は、撮影間隔いっぱいまで露光時間を開けることができます。つまり、6000コマ/秒では、1/6000

=

166.7us近くまでの露出設定ができます。実際は、撮像素子内で受光した電荷を転送部に渡さなければならず、その時間に3-5us程度の時間が必要なため、1/撮影速度

/ - 3us

が最大露光時間となり、6000コマ/秒では、163usが最大露光時間となります。

- カメラに装着されているカメラレンズは、f50mm、F0.95(米国Navitar)という明るいレンズを使っています。このレンズは、通常のレンズ(F2)よりも4.4倍ほど明るいレンズで微弱な発光現象を高速度撮影するのに適しています。

-

-

-

9. 分光器撮影(予定)

-

- 10. 火花点火装置(予定)

-

-

-

-

-

このページのトップに戻る

このページのトップに戻る

-

-

Anfoworld

に戻ります。

Anfoworld

に戻ります。

ブルーフレーム(青炎)撮影では、主な発光波長が青色領域であり、特に紫外領域で燃焼の伝播を見たいという要求がかなりあります。市販のレンズは、通常の可視光撮影に都合の良いようにλ=400nm〜700nmまでを透過させて、それ以外はカットするレンズコーティングがなされています。

ブルーフレーム(青炎)撮影では、主な発光波長が青色領域であり、特に紫外領域で燃焼の伝播を見たいという要求がかなりあります。市販のレンズは、通常の可視光撮影に都合の良いようにλ=400nm〜700nmまでを透過させて、それ以外はカットするレンズコーティングがなされています。 光増幅光学装置を使わずに微弱光撮影ができないものかと、長い間良いカメラを探してきました。光増幅光学装置(I.I.

=

イメージインテンシファイア)で撮影したブルーフレームの写真(上の写真)を見る限りでは、この画像でも感度がすこぶる良くて画像もそこそこ得られて十分ではないかと思われるかもしれません。しかし、イメージインテンシファイア内蔵のCCDカメラは、

光増幅光学装置を使わずに微弱光撮影ができないものかと、長い間良いカメラを探してきました。光増幅光学装置(I.I.

=

イメージインテンシファイア)で撮影したブルーフレームの写真(上の写真)を見る限りでは、この画像でも感度がすこぶる良くて画像もそこそこ得られて十分ではないかと思われるかもしれません。しかし、イメージインテンシファイア内蔵のCCDカメラは、

前の項では、一般的な燃焼におけるブルーフレームの撮影について述べました。ブルーフレームはかなり微弱であることがわかりまました。自動車会社のエンジン研究所では、実際のガソリンエンジンの筒内燃焼の撮影を行っており、これらの論文を調べてみますと、2000年前までは、16mmフィルムカメラE-10で1,000コマ/秒〜3,000コマ/秒(フィルム感度ISO2000増感)の報告がかなりあります。 表1.のデータでは、ブタンバーナー火炎は、10コマ/秒しか撮影できないのに実際の筒内エンジン燃焼撮影ではその100倍である3,000コマ/秒で撮影がなされています。

前の項では、一般的な燃焼におけるブルーフレームの撮影について述べました。ブルーフレームはかなり微弱であることがわかりまました。自動車会社のエンジン研究所では、実際のガソリンエンジンの筒内燃焼の撮影を行っており、これらの論文を調べてみますと、2000年前までは、16mmフィルムカメラE-10で1,000コマ/秒〜3,000コマ/秒(フィルム感度ISO2000増感)の報告がかなりあります。 表1.のデータでは、ブタンバーナー火炎は、10コマ/秒しか撮影できないのに実際の筒内エンジン燃焼撮影ではその100倍である3,000コマ/秒で撮影がなされています。 ガソリンエンジンの燃焼観察は、可視化エンジンを用いて高速度撮影が行われます。左の写真は、国内で可視化エンジンを設計製作をされている小山ガレージ殿のもので、ボトムビューにて撮影している実験風景です。この可視化エンジンは、シリンダライナが透明ガラスでできていて燃焼を側方が観察することが可能です。ピストンも石英ガラスでできているためピストンの下側から燃焼観察することが可能です。エンジンを1,000rpmでモータリング回転させ、撮影準備が整ったら燃料を送り火花点火させ燃焼を始めます。

ガソリンエンジンの燃焼観察は、可視化エンジンを用いて高速度撮影が行われます。左の写真は、国内で可視化エンジンを設計製作をされている小山ガレージ殿のもので、ボトムビューにて撮影している実験風景です。この可視化エンジンは、シリンダライナが透明ガラスでできていて燃焼を側方が観察することが可能です。ピストンも石英ガラスでできているためピストンの下側から燃焼観察することが可能です。エンジンを1,000rpmでモータリング回転させ、撮影準備が整ったら燃料を送り火花点火させ燃焼を始めます。